Otras formas de práctica deportiva: el paseo, la recreación en la Naturaleza y el deporte para todos

7. Otras formas de práctica deportiva: el paseo, la recreación en la Naturaleza y el deporte para todos

Tal como hemos argumentado teóricamente y acotado empíricamente su alcance en capítulos anteriores, el deporte en las sociedades avanzadas configura un sistema social abierto en el que caben un número cada vez mayor de juegos, ejercitaciones y comportamientos que se realizan con una intencionalidad deportiva, propia de una sociedad deportivizada, por más que se encuentren muy alejados de las formas organizacionales y de los comportamientos que han configurado durante más de un siglo al deporte federado y competitivo, fundamento del deporte moderno. Esta diversidad de campos sociales que configuran todos esos comportamientos deportivizados es la que condujo, como ya se ha visto en el capítulo anterior, a que la Comisión Europea definiera en los años 90 del pasado siglo al deporte en términos amplios con el fin de abarcar dicha diversidad.

En el presente capítulo nos ocuparemos de analizar tres formas de práctica deportiva alejadas del marco federativo tradicional como son el paseo, las actividades de recreación en la Naturaleza y el llamado enfáticamente deporte para todos, pero que constituyen excelentes ejemplos de influencia de los valores posmodernos en los estilos de vida y prácticas físico-deportivas de la población española.

Precisamente hemos seleccionado para su estudio con mayor detenimiento estas tres prácticas deportivas, porque se trata de formas de realizar una actividad física que no tienen precisamente nada de novedoso, con excepción de las actividades de riesgo en la Naturaleza, toda vez que siempre se ha paseado, tanto en el campo como en la ciudad, se han realizado excursiones a parajes naturales y se han organizado actividades populares de carácter físico-deportivo y recreativo con motivo de celebraciones festivas en muchos municipios, grandes y pequeños, rurales y urbanos.

Lo que es nuevo en estas seculares formas de realizar actividades físicas y recreativas en nuestras sociedades avanzadas, es precisamente el carácter deportivo, en su sentido más amplio, que han adquirido. Unas formas de práctica deportiva, pues, que incorporan en su intencionalidad y funcionalidad muchos de los rasgos y motivaciones que venimos estudiando como características del deporte en las sociedades contemporáneas.

7.1. El paseo como actividad física de recreo

Como ya hemos tenido ocasión de señalar con anterioridad (García Ferrando, 2001a: 125), poco nuevo se puede decir acerca de los beneficios para la salud del paseo continuado y rítmico. Probablemente se trata de la recomendación que las autoridades sanitarias de las sociedades avanzadas e hiperurbanizadas realizan con mayor frecuencia, sugiriendo a la población que pasee, si es posible diariamente, con el fin de contrarrestar, al menos en parte, los peligros que para la salud personal acechan con los estilos de vida sedentarios que son cada vez más frecuentes en tales sociedades.

Pero no se trata sólo de las consecuencias negativas de la vida sedentaria, pues con el rápido envejecimiento que está experimentando la pirámide de población española, al igual que ocurre en el resto de los países europeos, crece el número de ciudadanos que van teniendo dificultades de naturaleza física y sociocultural para realizar prácticas deportivas convencionales, por lo que el paseo junto con las gimnasias de mantenimiento se han convertido en las actividades físico-deportivas más recomendables para segmentos de población como son los que integran la llamada tercera edad, que van creciendo a mayor ritmo que los segmentos más jóvenes y de mediana edad.

Por todo ello no puede sorprender que el pasear sea la tercera actividad de tiempo libre más citada por la población española, el 67%, tal como tuvimos ocasión de ver en el capítulo 2 cuando nos ocupamos del análisis de las actividades realizadas fuera del tiempo de trabajo. El cuestionario utilizado en la presente encuesta contenía además, un indicador referente a la práctica del paseo con el propósito específico de mantener o mejorar la forma física. Los resultados obtenidos en la encuesta de 2005 y su comparación con los obtenidos en la de 2000, ponen de manifiesto que sin alcanzar el elevado porcentaje de población que cita el paseo como una actividad de tiempo libre habitual, los que pasean con una intencionalidad y dedicación físico-deportiva constituyen también una mayoría.

Tabla 55. Distribución porcentual de la población que pasea con el propósito de hacer ejercicio físico, 2005-1990

| Pasea con el propósito de hacer ejercicio | |||

|---|---|---|---|

| físico | 2005 | 2000 | 1990 |

| Sí | 59 | 54 | 58 |

| No | 41 | 46 | 41 |

| -8.170 | -5.160 | -4.625 | |

| Frecuencia con que pasea | |||

| Todos o casi todos los días | 59 | 66 | 59 |

| Dos o tres veces por semana | 22 | 17 | 16 |

| En los fines de semana | 9 | 8 | 10 |

| En vacaciones | 1 | 1 | 3 |

| De vez en cuando, cuando tiene tiempo y se acuerda | 9 | 8 | 12 |

| N.C. | 1 | - | 1 |

| -4.821 | -2.758 | -2.663 |

Más de la mitad de la población, el 59%, pasea con el propósito expreso de cultivar la buena forma física, en tanto que el restante 41% no lo hace. Con respecto a la pasada encuesta de 2000 se ha producido un incremento de cinco unidades porcentuales en la tasa de práctica del paseo higiénico. Ahora bien, como ya en la encuesta de 1990 el porcentaje de practicantes del paseo alcanzaba el 58%, parece más plausible interpretar los cambios porcentuales no tanto como indicadores de modificaciones más o menos importantes en las pautas de conducta, en este caso del paseo, de la población española, como más bien de oscilaciones estadísticas que responden al carácter probabilístico de la técnica de recogida de información que venimos utilizando como es la encuesta. Por ello cabe concluir del análisis de los datos que se presentan en la Tabla 55, que la práctica del paseo se encuentra establecida de forma amplia y estable en España y que en caso de producirse algún tipo de cambio, su orientación tiende a ser de mayor difusión entre la población.

Algo parecido ocurre con la interpretación de la segunda distribución de resultados porcentuales que se presentan en la Tabla 55. Constituyen una mayoría del 59% los que pasean todos o casi todos los días, siete unidades porcentuales menos que en la encuesta de 2000. Ahora bien, como ya en la encuesta de 1990 dicho porcentaje de los que pasean diariamente era también el 59%, mientras que en 1995 era el 64%, parece más probable considerar que el porcentaje concreto que acota a la mayoría de los que pasean cotidianamente varía no tanto como consecuencia de cambios en las pautas de comportamiento de los que pasean, como más bien por las oscilaciones estadísticas propias del margen de error del diseño muestral, así como por los cambios en el tamaño de la muestra y de las cohortes de edad que la integran.

El siguiente grupo en importancia numérica lo componen aquellos que pasean dos o tres veces por semana, el 22%, seguidos de los que lo hacen en fines de semana, el 9%, y de los que lo hacen de vez en cuando, sin unos días fijos, otro 9%. Es de señalar que el paseo es una práctica que se realiza a lo largo de todo el año, con el grado de dedicación que acabamos de ver, por lo que sólo los que lo hacen de forma estacional, en vacaciones, son una simbólica minoría del uno por ciento.

Las mujeres suelen pasear con mayor frecuencia que los hombres, el 66% frente al 57%, así como las personas de mayor edad en comparación con los más jóvenes. Se pasea con una dedicación parecida tanto en los entornos rurales como en los urbanos, en los pequeños pueblos como en las grandes ciudades. Igual carácter indiferenciado tiene el paseo cuando se tiene en cuenta la posición social o el nivel educativo de los entrevistados, puesto que no se observan diferencias dignas de consideración entre los grupos sociales determinados por ambas características.

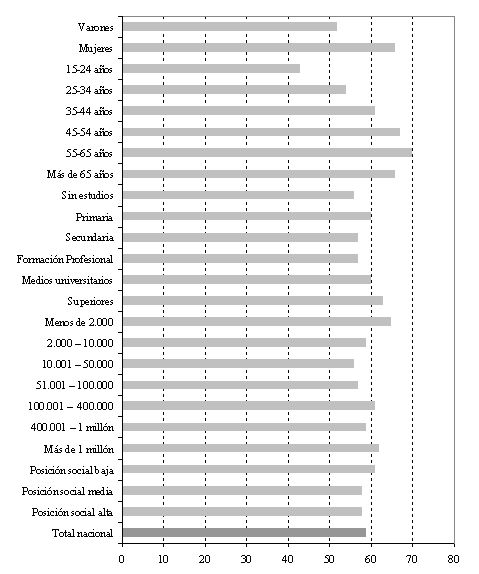

Todos estos matices de mayor o menor variación en las pautas de comportamiento de la población, quedan bien explicitados de forma conjunta en el Gráfico 13 que contiene los perfiles modales de la población que pasea con el propósito de hacer ejercicio físico, en función de las variables que venimos considerando a lo largo de este trabajo, esto es, sexo, edad, nivel de estudio, lugar de residencia y posición social.

Gráfico 13. Perfil modal de la población que pasea con el propósito de hacer ejercicio físico

7.2. Deporte, turismo y recreación en la Naturaleza

Una manifestación de largo alcance del cambio social que están experimentando las sociedades avanzadas contemporáneas, como consecuencia del crecimiento del proceso urbanizador y del correspondiente declinar del mundo rural y de las actividades agropecuarias, que han constituido a lo largo de la historia su principal actividad económica, lo constituye el uso creciente de los entornos naturales como espacios en los que poder desarrollar actividades de ocio físico, especialmente por parte de los ciudadanos que residen en las medianas y grandes ciudades.

Entre los usos recreativos que se hacen de los espacios naturales, destacan un conjunto de modalidades deportivas que tienen en común el servir de estímulo para disfrutar activamente del tiempo libre, y que constituyen un excelente ejemplo de actividades propias de la posmodernidad. Los nombres con los que se conocen estas nuevas prácticas deportivas que se llevan a cabo son variados, ya que ponen el acento en alguna de las muchas actividades físico-deportivas que se pueden realizar en el entorno natural. Igual se habla de deportes de aventura como de deportes en libertad, deportes californianos, deportes tecno-ecológicos como de actividades deslizantes de aventura y sensación en la naturaleza, o actividades deportivas de esparcimiento, recreo y turísticas de aventura (Olivera, 1995: 6). El elemento turístico ha estado presente desde sus inicios en estos nuevos deportes configurando un binomio turismo-deporte difícilmente separable, ya que la práctica de estas modalidades deportivas requiere desplazamientos, frecuentemente largos, desde el lugar de residencia, lo que hace casi inevitable la realización de turismo. Un turismo que en ocasiones es el pretexto para practicar los nuevos deportes, de igual modo que, según los casos, la práctica deportiva es la ocasión para hacer turismo.

Dada la creciente presencia adquirida por estas nuevas modalidades deportivas en España, y ante la ausencia de estadísticas fiables que nos pudieran orientar sobre su práctica entre la población española, introdujimos en las encuestas de 1995 y 2000 una pregunta que se interesaba por la realización “de algún tipo de actividad física de aventura en la naturaleza tal como ciclismo todo terreno, ala delta, puenting, descenso de aguas rápidas, etc.” Esta pregunta la hemos introducido igualmente en el cuestionario de la encuesta 2005, con el fin de ir estableciendo una base estadística que nos ilustre sobre el desarrollo de estas nuevas modalidades deportivas. Los resultados obtenidos en las tres últimas encuestas son los que se incluyen en la Tabla 56.

Tabla 56. Realización de actividades físicas de aventura en la naturaleza, 2005-1995

| Realiza actividades en la naturaleza | 2005 | 2000 | 1995 |

|---|---|---|---|

| Sí | 15 | 16 | 16 |

| No | 85 | 84 | 84 |

| -3.094 | -1.893 | -1.666 | |

| Medio natural sobre el que realiza la actividad | 2005 | 2000 | 1995 |

| Tierra (ciclismo todo terreno, trekking, etc.) | 75 | 76 | 86 |

| Aire (ala delta, “puenting”, cuerda elástica) | 6 | 5 | 4 |

| Agua (descenso de barrancos, “rafting”) | 18 | 16 | 9 |

| No contesta | 2 | 3 | 1 |

| -451 | -296 | -267 |

El 15% de los que hacen deporte en España entre la población adulta comprendida entre los 15 y los 74 años realiza en otras, algún tipo de actividad físico-deportiva en la naturaleza en el año 2005. Se trata de parecido porcentaje al de las encuestas de 2000 y de 1995, sólo una unidad porcentual menos, lo que pone de manifiesto la presente estabilidad de este tipo de prácticas deportivas.

Por lo que se refiere al tipo de medio natural sobre el que se realiza la actividad, es sobre tierra en donde se practican la mayor parte de modalidades deportivas, hasta el 75%, tales como ciclismo todo terreno, trekking, etc. El segundo grupo más numeroso de actividades se realizan sobre el agua, el 18%, tales como descenso de barrancos, rafting, etc., en tanto que en al aire son menos numerosos, sólo el 6%, los practicantes de modalidades tales como ala delta, cuerda elástica, puenting, etc. Si se comparan estos resultados con los de 2000 y 1995 se observa un ligero incremento de los practicantes que realizan sus actividades sobre el agua y el aire, con la consiguiente pequeña disminución porcentual de los que buscan la firmeza de la tierra.

Aunque se puede afirmar que los practicantes de estas actividades en la naturaleza forman un grupo heterogéneo, también es cierto que determinados grupos sociales suelen hacerlo con mayor frecuencia que otros, como se observa en la siguiente distribución de frecuencias:

| % realiza actividades en la naturaleza, 2005 | |

|---|---|

| Género: | |

| Varón | 18 |

| Mujer | 9 |

| Edad: | |

| 15-24 | 14 |

| 25-34 | 22 |

| 35-44 | 15 |

| 45-54 | 11 |

| 55-64 | 6 |

| 65+ | 4 |

| Nivel de estudios: | |

| Primaria | 11 |

| Superiores | 22 |

Tal como cabía esperar son relativamente más numerosos los practicantes de estas nuevas modalidades deportivas que son jóvenes, varones y de posición social media-alta o alta. En efecto, con respecto al sexo los varones con el 18%, las realizan en mayor proporción que las mujeres, el 9%. Con todo, las diferencias no son tan grandes como las registradas en otros aspectos del sistema deportivo como, por ejemplo, la participación en el deporte competitivo, que como se vio anteriormente, reviste un carácter mucho más masculino que femenino. Por eso cabe concluir que las mujeres practican en mayor proporción modalidades deportivas de aventura en la naturaleza que deporte tradicional federado de competición, cuando se las compara con las prácticas deportivas de los varones.

Al tener en cuenta la edad se observa que no son los más jóvenes sino los pertenecientes a la cohorte de edad intermedia, 25 a 34 años, los que presentan una mayor tasa de práctica, el 22%, seguidos de los pertenecientes al segmento de 35 a 44 años, el 15%, y de los que tienen entre 15 y 24 años, el 14%. Incluso entre los mayores de 65 años se registra una tasa de actividad del 4%, lo que vendría a indicar que se trata de prácticas ampliamente extendidas entre todos los grupos sociales, ya que la más popular de todas, el ciclismo todo terreno, es bastante asequible a capacidades y posibilidades sociales y corporales diversas. Por eso, el porcentaje de los que realizan estas actividades entre el estrato social menos favorecido como es el que constituyen los que no han sobrepasado el nivel de estudios primarios, el 11%, que aun siendo ciertamente inferior al que ofrecen los que tienen estudios superiores, el 22%, se encuentra bastante cercano a la tasa media de participación, esto es, al 15%. Lo que confirma empíricamente el carácter popular de muchas de estas actividades deportivas en la naturaleza.

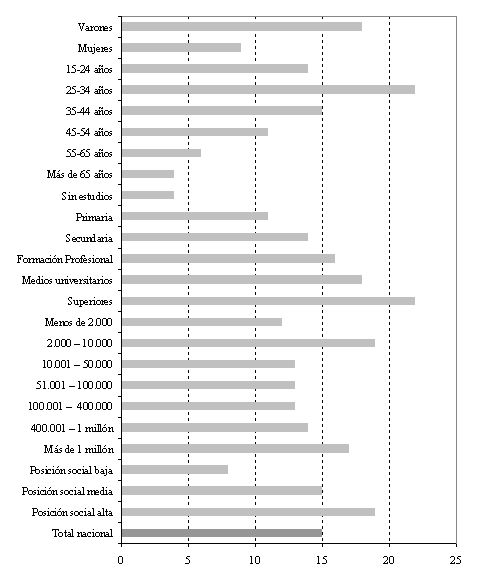

De nuevo hemos elaborado un gráfico que ofrece una visión de conjunto de los perfiles modales de los practicantes de actividades en la naturaleza, segmentados según los valores de las variables sexo, edad, lugar de residencia, nivel de estudios y posición social.

Gráfico 14. Perfil modal de los que realizan actividades en la naturaleza, 2005

7.2.1. La creación de espacios naturales con fines recreativos

Tal como hemos señalado anteriormente, el avance del proceso urbanizador en las sociedades avanzadas como la española y, en general, todas las europeas, no sólo ha conducido a que una mayor proporción de sus ciudadanos vivan en medianas y grandes ciudades, como también a que se haya producido una sustancial modificación de las funciones tradicionales de los ámbitos rurales de estas sociedades, que no sólo acogen a una población cada vez más reducida y envejecida, como también van dedicando de manera progresiva una menor superficie a las actividades agropecuarias tradicionales. Todos estos cambios y algunos otros relacionados con el avance de los espacios y tiempos de ocio y, en general, el propio proceso generalizado de desarrollo económico y tecnológico, han propiciado que cada vez se utilice más el medio rural, como ya hemos visto anteriormente, como espacio para la realización de actividades deportivas y de actividades de recreación, especialmente para públicos urbanos bien necesitados de disponer de nuevas fuentes de equilibrio frente a la vida estresante y sedentaria propia de las ciudades. Públicos urbanos que, por otra parte, son los que disfrutan de mayores posibilidades materiales para hacerlo.

De ahí que desde hace algunos años la Unión Europea haya comenzado a favorecer políticas de reconversión de áreas rurales en declive, para que se realicen en ellas nuevas funciones de ocio y recreación para visitantes urbanos dispuestos a emplear tiempo y dinero en la realización de actividades en la naturaleza. Quizás el país pionero en estas iniciativas haya sido Francia, pues a mediados de los años 60 ya puso en marcha planes quinquenales de modernización del medio rural, con programas de mejora de los equipamientos socioeducativos y deportivos que darían lugar, con el paso del tiempo, a la creación de espacios de ocio y recreación (espaces de loisirs) en zonas rurales. Dado el éxito de muchas de estas iniciativas, la Unión Europea ha creado posteriormente programas de desarrollo preferentemente para zonas rurales poco favorecidas, en las que la crisis de la agricultura y ganadería tradicionales hacía urgente el encontrar nuevas fórmulas de desarrollo para evitar su continuado despoblamiento y depresión económica. Tales programas tratan de estimular muchos de ellos la creación de equipamientos deportivos y aulas en la naturaleza, que estimulen una nueva forma de realizar turismo rural.

En España han comenzado a surgir iniciativas de este tipo en los últimos años, coincidiendo con la difusión de actividades deportivas en la naturaleza, y con el desarrollo de un turismo nacional integrado fundamentalmente por un público urbano favorablemente dispuesto a desarrollar actividades de recreación en espacios naturales. Para conocer con precisión el alcance de estas iniciativas, hemos introducido en la presente encuesta dos indicadores que tratan de medir el grado de apoyo de la población española a estas iniciativas y el uso potencial que podría hacer de ellas. Un primer indicador corresponde a la siguiente pregunta: “En España cada vez es mayor el número de personas que practican actividades físicas y deportivas en espacios abiertos y en contacto con la naturaleza, como senderismo, golf, ciclismo todo terreno, etc. ¿Estaría Ud. a favor o no de que en los municipios donde existen terrenos rústicos públicos de escasa rentabilidad, los Ayuntamientos creasen espacios deportivos públicos donde poder desarrollar este tipo de actividades?”. Las respuestas dadas se presentan distribuidas en la Tabla 57.

Tabla 57. Grado de apoyo a la conversión de terrenos rústicos de escasa rentabilidad en espacios deportivos públicos para la práctica físico-deportiva en la Naturaleza, 2005-2000

| Grado de apoyo a la conversión | 2005 | 2000 |

|---|---|---|

| Sí, estaría a favor | 85 | 84 |

| No estaría a favor | 4 | 3 |

| No tiene opinión formada sobre estas actividades | 11 | 11 |

| No contesta | 1 | -- |

| -8.170 | -5.160 |

La gran mayoría de las personas entrevistadas, el 85%, estaría a favor de reconvertir terrenos rústicos, de incierta rentabilidad agropecuaria, en espacios deportivos y recreativos para uso público. Sólo una reducida minoría del 4% no parece estar a favor de tales iniciativas, y otro 11% reconoce no tener todavía una opinión formada al respecto.

En un segundo indicador, la pregunta se ha dirigido a conocer qué tipo de actividades le gustaría realizar al entrevistado en caso de poder acceder a un espacio equipado con tales características. La pregunta se formuló en los siguientes términos: “En todo caso, si en su municipio o en algún municipio cercano se crease un espacio deportivo público de dichas características, ¿a Ud. o a algún miembro de su familia le gustaría practicar alguna de las siguientes actividades?”. Las respuestas dadas a las actividades propuestas se presentan en la Tabla 58.

Tabla 58. Actividades físico-deportivas que le gustaría practicar a la población si su municipio tuviera un espacio deportivo público en la Naturaleza, 2005-2000

| Actividades que le gustaría practicar | 2005 | 2000 |

|---|---|---|

| Senderismo | 66 | 62 |

| Actividades de recreación física en la Naturaleza | 62 | 64 |

| Actividades de aventura en la Naturaleza | 48 | 49 |

| Golf | 20 | 21 |

Las respuestas más numerosas se han dirigido a elegir las actividades de recreación física en la Naturaleza, el 62%, y el senderismo, el 66%, en tanto que las actividades de aventura en la Naturaleza son citadas también por un amplio segmento de población, el 48%. Un deporte tenido hasta hace poco por minoritario y elitista en España como el golf es citado por el 20% de los entrevistados, lo que vendría a mostrar el gran recorrido de desarrollo que tiene su práctica, en alza como hemos visto anteriormente, y con una federación que ocupa el cuarto lugar en la ordenación de federaciones deportivas según el número de licencias. Con respecto a los resultados de la encuesta de 2000, no se observan diferencias dignas de consideración, lo que indica que se trata de unas opiniones y predisposiciones de conducta firmes y estables.

Queda claro, pues, que la gran mayoría del público español estaría a favor de la creación de espacios de recreación en zonas rurales, así como del desarrollo en ellas de toda la amplitud de modalidades deportivas y corporales que se pueden realizar en tales espacios. Se trata de iniciativas que estimamos son ineludibles si se quiere popularizar modalidades deportivas que requieren para su práctica amplias superficies de terreno, como puede ser el caso del golf, ya que la creación de campos rústicos o naturales tanto para este deporte como para otras actividades -senderismo, ciclismo todo terreno y otras modalidades de aventura en la Naturaleza-, al no requerir una elevada inversión para su construcción ni necesitar de complejos mantenimientos, las convierten en ciertamente asequibles a las amplias capas medias de población, y no sólo a las clases profesionales y altas de las grandes ciudades como viene ocurriendo hasta el presente. También con esta reconversión de los terrenos rústicos en equipamientos recreativos, se puede fomentar un nuevo tipo de turismo rural, más amplio en su concepción que el simple alojamiento rural, que puede contribuir a dinamizar comarcas y municipios necesitados urgentemente de nuevas funciones sociales y económicas, que llenen el vacío producido por la crisis irreversible de la agricultura tradicional.

7.3. El deporte para todos: alcance de su práctica

Estudiando como venimos haciendo con un cierto grado de detenimiento los cambios que están teniendo lugar en el sistema deportivo español contemporáneo, es ineludible ocuparse del movimiento de deporte para todos iniciado en los años 60 en buena parte de los países europeos occidentales, incluido España, y cuyos efectos siguen teniendo plena actualidad, ya que la difusión de la práctica deportiva iniciada con este movimiento entre amplias capas de población que habían vivido ajenas al ámbito e influencia del deporte federado tradicional, continúa representando una amigable y asequible invitación a la práctica deportiva para amplios grupos de población.

Es bien cierto que ya en la década de los años 90 el movimiento de deporte para todos había quedado, en sentido estricto, superado en cierto modo por el poderoso desarrollo de los servicios deportivos municipales y del deporte comercial, que en sociedades como la española cuentan con un Estado del Bienestar que se preocupa, con mayores o menores recursos y éxitos, de facilitar la práctica deportiva popular. Por esta razón ya señalábamos en nuestro estudio sobre la encuesta de 1995 (García Ferrando, 1997: 114) que en la actualidad es un tanto cuestionable continuar hablando del deporte para todos, ya que las iniciativas de las Administraciones Públicas y del propio sector privado promocionando el deporte en su sentido más amplio, hace que sea más apropiado hablar de la promoción de “un deporte con objetivos pero sin adjetivos” (López, 1995).

Pero no es menos cierto que se han continuado celebrando de forma regular competiciones populares en numerosos lugares de la geografía española, por lo que continúa teniendo vigencia que sigamos manteniendo en la encuesta de 2005 el estudio de un indicador que, introducido por primera vez en la encuesta de 1980, se refiere a la participación de la población en una competición de deporte para todos. Los resultados obtenidos (ver Tabla 59) ponen de manifiesto el vigor de este tipo de convocatorias populares (carreras a pie o en bicicleta, competiciones abiertas de deportes populares como fútbol, baloncesto, tenis, etc.).

Tabla 59. Participación en una competición de deporte para todos y disposición a volver a practicar, 2005-1980

| Ha participado en una competición de deporte para todos | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Sí | 28 | 27 | 27 | 27 | 23 | 12 |

| No | 72 | 73 | 73 | 72 | 77 | 86 |

| -8.170 | -5.160 | -4.271 | -4.625 | -2.088 | -4.493 | |

| Disposición a volver a participar | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 |

| Sí, con seguridad | 22 | 29 | 33 | 26 | 32 | 37 |

| Sí, siempre que pueda | 26 | 26 | 23 | 25 | 23 | 26 |

| Depende | 26 | 22 | 22 | 25 | 17 | 8 |

| No participará | 26 | 23 | 22 | 22 | 26 | 26 |

| -2.322 | -1.393 | -1.152 | -1.233 | -509 | -529 |

El porcentaje de participación en el año 2005 ha sido del 28%, una unidad porcentual por encima de la registrada en la encuesta de 2000. Dado que en las encuestas de 1995 y 1990 también se registraron porcentajes de participación similares, en concreto el 27%, se manifiesta de este modo con toda nitidez la actualidad y vigor de las competiciones populares del llamado, en referencia a su denominación original en los años 60, deporte para todos.

Una actualidad y un vigor que tiene visos de continuar manifestándose como poco en la primera década del siglo XXI, ya que la disposición a volver a participar en una prueba deportiva de estas características es alta. En realidad, sólo el 26% de los que participaron en el año 2005 afirman que no participarán, pero el resto sí parece dispuesto a hacerlo aunque en distintos grados: el 22% sí lo hará con seguridad, el 26% lo hará siempre que pueda, y otro 26% supedita su participación a la evolución de sus circunstancias personales y del tipo de oferta de actividades deportivas populares.

Estas competiciones populares se encuentran ampliamente difundidas en todos los ámbitos de la sociedad, como bien corresponde a unas actividades que merecen dicho calificativo. Con todo, se registran diferencias de participación que vale la pena resaltar analizando el contenido del siguiente cuadro, que recoge los porcentajes de participación en distintos agrupamientos de la población:

| % participación en competición deporte para todos, 2005 | |

|---|---|

| Género: | |

| Varón | 37 |

| Mujer | 20 |

| Edad: | |

| 15-24 | 49 |

| 25-34 | 39 |

| 35-44 | 29 |

| 45-54 | 20 |

| 55-64 | 11 |

| 65+ | 8 |

| Tamaño municipio: | |

| -2.000 | 22 |

| 400.000+ | 29 |

| Nivel de estudios: | |

| Primaria | 24 |

| Superiores | 35 |

| Posición social: | |

| Baja | 21 |

| Media | 30 |

| Alta | 36 |

| Practica deporte: | |

| Sí | 45 |

| No | 19 |

Acorde con la mayor propensión de los varones a realizar deporte de competición, también es claramente superior el porcentaje de varones, el 37%, que el de mujeres, el 20%, que han participado en el último año en competiciones de deporte para todos.

Siguiendo esta lógica competitiva, son los más jóvenes, con un 49% de participación, los que más participan en esta especie de celebraciones populares que son las competiciones de deporte para todos. En cambio, la tasa de participación apenas supera el 10% entre los mayores de 55 años.

El tamaño del municipio de residencia no ofrece valores diferenciales significativos en las tasas de participación, porque son mayoritarios los Servicios Deportivos Municipales que en toda España organizan estas fiestas populares del deporte, con lo que la incidencia de la variabilidad se traslada principalmente a las dimensiones sociodemográficas más personales de la población, y no tanto al tamaño del municipio de residencia.

Aunque no incide de manera altamente discriminante, la posición social diferencia las tasas de participación en el sentido ya previsto de que las personas de posición alta participan en mayor medida, el 36%, que las que ocupan posiciones bajas, el 21%. Ello es debido no tanto a los diferentes niveles de ingresos de los que ocupan una posición u otra, como a que las personas que ocupan posiciones altas tienden a poseer en mayor proporción que las de posición baja niveles educativos y ocupacionales más elevados, y a pertenecer a cohortes de edad más jóvenes, lo que favorece una mayor implicación, en general, en actividades deportivas.

Como el indicador de participación en actividades de deporte para todos está dirigido al conjunto de la población y no sólo a la que realiza deporte de forma más o menos regular, reviste interés conocer hasta qué punto los que hacen deporte tienden a participar en mayor proporción en estas celebraciones de deporte para todos que los que no practican. Y tal como cabía esperar, son los practicantes regulares los que participan en deportes para todos en mayor proporción, el 45%, que los no practicantes, sólo el 19%.

Anteriormente señalábamos que el deporte para todos y sus convocatorias populares tienen asegurado su futuro al menos en un plazo razonable, porque más de la mitad de los que ya lo han hecho esperan continuar haciéndolo en próximas celebraciones. Y es que al ser contemplada como una actividad con rasgos positivos por la mayoría de la población, el deporte para todos en su versión festiva y popular municipal, local o de barrio va a continuar reuniendo muchos participantes. Los datos que se presentan en la Tabla 60 así parecen confirmarlo.

Tabla 60. Valoración del deporte para todos, 2005-2000

| Valoración | 2005 | 2000 |

|---|---|---|

| Es algo bueno y necesario | 94 | 93 |

| No es bueno ni necesario | 3 | 5 |

| No contesta | 3 | 2 |

| -8.170 | -5.160 | |

| Opinión sobre el impacto público | 2005 | 2000 |

| Se trata de una moda | 15 | 17 |

| Ahora hay más afición al deporte | 80 | 79 |

| Otras respuestas | 1 | 1 |

| No contesta | 4 | 3 |

| -8.170 | -5.160 |

Es casi unánime la valoración del deporte para todos como algo no sólo bueno como también necesario, pues así lo reconoce el 94% de los entrevistados, porcentaje superior en una unidad al registrado en la encuesta de principios de la década, lo que vendría a confirmar el mantenimiento de la buena imagen de esta forma de celebrar el deporte popular.

Consecuente con esta continuidad es el otro resultado que aparece en la misma Tabla 60, que recoge la interpretación de este fenómeno deportivo. Sólo el 15% considera que se trata de una moda y, por tanto, pasajera, en tanto que una mayoría del 80% es de la opinión que al haber en la actualidad más afición por el deporte en España, las competiciones de deporte para todos siguen atrayendo una alta participación. Este reconocimiento de la mayor afición por el deporte es incluso un poco mayor que el registrado en 2000, en concreto, una unidad porcentual más, lo que revela otra vez la imagen positiva del deporte, imagen que, sin embargo, no se corresponde con un sustancial incremento de su práctica regular.

Por lo que se refiere a los motivos que ofrecen los no participantes para justificar su ausencia de este tipo de actividades deportivas, la diversidad es la nota característica como se puede observar en los datos que incluye la Tabla 61.

El motivo esgrimido con mayor frecuencia es el que no le gusta el deporte, pues así lo afirma el 43% de los no participantes, lo que representa un incremento de dos unidades porcentuales en relación al resultado de 2000 y diez unidades con respecto a 1990. Se trata de un incremento que está en línea con lo que ya hemos encontrado anteriormente al estudiar las prácticas deportivas de la población española, y es que se ha producido un aumento de los que rechazan, no sienten interés o, sencillamente, no les gusta el deporte en términos generales y, en consecuencia, tampoco se sienten atraídos por las convocatorias de deporte para todos. Un incremento que hemos interpretado como una reacción ante la presencia invasiva del deporte espectáculo y profesional, que se ha ido haciendo cada vez más patente según pasan los años.

Tabla 61. Motivos por los que no ha participado hasta ahora en una prueba de deporte para todos, 2005-1990

| Motivos no participación | 2005 | 2000 | 1990 |

|---|---|---|---|

| No le gusta | 43 | 41 | 33 |

| Hasta ahora no tuvo oportunidad | 17 | 17 | 21 |

| En su juventud no se hacía y ahora ya es tarde | 9 | 10 | 13 |

| Por la edad | 8 | 9 | 8 |

| Ya hace otro tipo de deporte | 6 | 7 | 7 |

| Por la salud | 4 | 5 | 4 |

| Le aburre hacer deporte con tanta gente | 4 | 4 | 4 |

| Otros motivos | 7 | 5 | 8 |

| N.C. | 3 | 2 | 4 |

| -5.842 | -3.750 | -3.329 |

Los que dicen que hasta ahora no han tenido oportunidad de participar representan el 17%, idéntico porcentaje que en 2000. En cambio ha disminuido ligeramente con respecto a 2000 el porcentaje de los que argumentan que no han participado porque en su juventud no se hacía y ahora ya es tarde, 9% frente a 10%, lo que es también un resultado lógico ya que según pasan los años va avanzando el inevitable recambio generacional, que conduce a que sea cada vez mayor la proporción de población que se ha socializado en un entorno deportivo más desarrollado.

Otros motivos señalados, que no han alcanzado un 10% de menciones son los inevitables referentes a la edad y la salud, la práctica de otro deporte, el aburrimiento que se siente al participar con tanta gente debido al carácter con frecuencia masivo de estas competiciones y otros motivos diversos que por separado no superaban el 1%. Todos ellos con valores parecidos a los registrados en 2000, lo que viene a mostrar que su importancia relativa apenas ha variado en la última década.

7.4. La actividad física de la población laboral y la forma física de los españoles

El indicador sobre la actividad física que desarrolla en su trabajo la población laboral se introdujo por vez primera en la encuesta de 1995, y en aquella ocasión razonábamos que a medida que la sociedad española se iba adentrando en la fase posindustrial y posmoderna de nuestra civilización, iban disminuyendo las ocupaciones y tipos de trabajo que exigían un mayor esfuerzo físico para su desempeño, puesto que con los avances tecnológicos son las máquinas automáticas las que van reemplazando a las personas, en tanto que iban en aumento las ocupaciones de naturaleza sedentaria, lo que introducía un factor poco deseable en la salud física y mental de amplios sectores de la población laboral.

Los resultados obtenidos en la encuesta de 1995 pusieron de manifiesto que el segmento más numeroso de población laboral permanecía de pie la mayor parte de la jornada, sin realizar grandes esfuerzos, seguido de los que estaban sentados la mayor parte de la jornada. Por otra parte, el grupo más reducido de población trabajadora lo constituían los que realizaban un trabajo pesado que requería un gran esfuerzo físico. Dado el poco tiempo transcurrido entre la realización de la última encuesta y la presente, no se han producido cambios numéricos importantes en la distribución ocupacional de la población española, por lo que cabe suponer que tampoco habrá cambios de relieve en el tipo de actividad física que se realiza en el trabajo. Y así es en efecto, como se comprueba con los datos que se presentan en la Tabla 62.

Tabla 62. Tipo de actividad física que desarrolla habitualmente en su trabajo actual, 2005-1995

| Tipo de actividad física | 2005 | 2000 | 1995 |

|---|---|---|---|

| De pie la mayor parte de la jornada sin grandes esfuerzos | 38 | 41 | 42 |

| Sentado la mayor parte de la jornada | 30 | 28 | 29 |

| Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes | 21 | 20 | 19 |

| Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico | 9 | 9 | 9 |

| -4.321 | -2.389 | -1.871 |

El 38% de la población laboral permanece de pie la mayor parte de la jornada sin realizar apenas esfuerzos físicos según los resultados de 2005, tres unidades porcentuales menos que en 2000. Se trata en su mayor parte de trabajadores de los variados y múltiples servicios de todo tipo, desde el comercio a la educación, o desde los servicios personales a los sanitarios, que requieren la permanencia en pie con pocas oportunidades de sentarse a descansar. Otro segmento que abarca un poco más de la cuarta parte de la población laboral, el 30%, necesita estar sentada la mayor parte de la jornada laboral, ante la pantalla de un ordenador, o al volante de un vehículo, controlando una máquina o atendiendo detrás de una mesa o de una ventanilla al público. Son los que desarrollan, evidentemente, tareas más sedentarias. Un tercer segmento que incluye al 21% de la población laboral desarrolla un trabajo que requiere la realización de desplazamientos frecuentes llevando algún peso. Son los que realizan una actividad física más activa pero sin ser tan pesada como el otro 9% de trabajadores que realizan tareas que requieren gran esfuerzo físico, con todo el peligro que conllevan de accidentes y lesiones laborales.

Dado que el sistema ocupacional viene determinado en parte por el tamaño del municipio ya que su carácter más o menos rural, o más o menos metropolitano, se encuentra fuertemente vinculado a los tipos de trabajo que se pueden realizar, cabe esperar que las ocupaciones más sedentarias o menos activas sean relativamente más frecuentes en las grandes ciudades, en tanto que los trabajos que exigen mayores esfuerzos físicos sean más propios de las áreas rurales. Y así es en efecto como se puede observar en el siguiente cuadro, que contiene los porcentajes de trabajadores clasificados según el tipo de actividad física que realizan en su trabajo, y según residan en pequeños municipios rurales o en las mayores ciudades del país:

| Actividad física en el trabajo, 2005 | ||||

|---|---|---|---|---|

| De pie | Sentado | Caminando | Gran esfuerzo | |

| Tamaño municipio: | ||||

| Menos de 2.000 | 37 | 20 | 31 | 11 |

| Más de 1 millón | 33 | 43 | 15 | 5 |

| Nivel de estudios: | ||||

| Primaria | 39 | 16 | 28 | 16 |

| Superiores | 31 | 59 | 6 | 1 |

| Sexo: | ||||

| Varón | 34 | 29 | 23 | 12 |

| Mujer | 44 | 32 | 19 | 3 |

El porcentaje de trabajadores que realizan tareas que requieren estar sentados la mayor parte de la jornada es más de dos veces superior en las grandes ciudades que en las zonas rurales, 43% frente al 20%. Por el contrario, el porcentaje de los que realizan trabajos que exigen grandes esfuerzos físicos es más de dos veces superior en las zonas rurales que en las grandes áreas metropolitanas, 11% frente al 5%. Los porcentajes de los que hacen trabajos que les conducen a realizar desplazamientos frecuentes caminando y llevando algún peso son también superiores en municipios rurales, el 31%, que en áreas metropolitanas, el 15%, en tanto que en aquéllos es un poco más elevado el porcentaje de los que permanecen en su trabajo de pie, sin realizar grandes esfuerzos, que lo que ocurre en éstas, 37% frente al 33%.

El tipo de trabajo que se realiza se encuentra fuertemente determinado por el nivel de estudios del trabajador, ya que este nivel es factor frecuentemente condicionante del tipo de trabajo que se puede realizar. En el cuadro anterior se presentan los valores de dos categorías polares, los que tienen sólo estudios primarios por un lado y los que completaron sus estudios superiores por otro, y el contraste de la actividad física que realizan unos y otros es bien fuerte. Baste destacar que el 16% de los que tienen estudios primarios o menores realizan trabajos pesados, mientras que sólo el 1% de los que tienen estudios superiores lo hace. Por el contrario, el 59% de estos últimos realizan trabajos completamente sedentarios, permaneciendo sentados la mayor parte de la jornada, cosa que sólo hace el 16% de los que no pasaron de los estudios primarios. Así pues, entre los que tienen estudios superiores y desarrollan trabajos sedentarios, que como hemos visto son mayoría, coincide no sólo una posición social más favorable para la práctica deportiva como también una necesidad de buscar equilibrios compensatorios en esta práctica, ante las largas horas de trabajo sedentario que realizan. En tanto que entre los que desde su nivel de estudios primarios realizan trabajos que exigen una mayor fuerza física, no sólo tienen una posición social menos favorecedora de la búsqueda de ocios deportivos activos, como también es menor la necesidad de buscar compensaciones de actividad física mediante el deporte.

El sexo de los trabajadores también ofrece diferencias dignas de ser resaltadas aunque no son tan significativas como las dos anteriores, ya que con excepción de los trabajadores que hacen grandes esfuerzos en los que sí se produce una fuerte diferenciación, 12% de varones frente a sólo 3% de mujeres, en las otras tres categorías de actividad física las diferencias no son tan evidentes.

Con todo y con independencia de la actividad física realizada en su situación ocupacional, además indpendientemente de que se haga o no un trabajo remunerado, la mayor parte de los entrevistados consideran que su forma física es aceptable, pues así la autoevalúan como se observa con los datos que se presentan en la Tabla 63.

Tabla 63. Autoevaluación del estado de forma física, 2005-1990

| Mi forma física es | 2005 | 2000 | 1990 |

|---|---|---|---|

| Excelente | 4 | 4 | 5 |

| Buena | 36 | 38 | 29 |

| Aceptable | 45 | 43 | 45 |

| Deficiente | 13 | 13 | 16 |

| Francamente mala | 2 | 2 | 4 |

| -8.170 | -5.160 | -4.625 |

Un 4% de forma física excelente, un 36% que la considera buena y otro 45% que se siente con una forma física aceptable, representan, sumados, un mayoritario 85% de población que evalúa su forma física de manera positiva. En consecuencia, son minoritarios los que reconocen que su forma física es deficiente, el 13%, o francamente mala, el 2%. Se trata de una percepción sobre el estado de la forma física que es idéntica a la de 2000 y ligeramente superior a la de 1990, lo que parece corresponderse con el dato objetivo de salud que representa la esperanza de vida de los españoles, que es desde hace alrededor de dos décadas una de las más elevadas del mundo.

Es de interés destacar las diferencias que aparecen entre varones y mujeres por lo que se refiere a la autoevaluación de su condición o forma física, en el sentido de que son más numerosos los varones que se perciben de forma positiva que las mujeres, como se observa seguidamente:

| % población que considera excelente o buena su forma física, 2005 | |

|---|---|

| Género: | |

| Varón | 43 |

| Mujer | 37 |

| Edad: | |

| 15-24 | 52 |

| 55-64 | 33 |

El 43% de los varones considera que su estado de forma física es excelente o bueno, percepción que sólo la manifiesta el 37% de las mujeres entrevistadas. Dado que se trata de un resultado muy parecido al de anteriores encuestas, cabe suponer que se trata de un rasgo estructural en las diferencias sociales según el sexo que convendría estudiar con mayor detalle y profundidad, pues se trata de una diferencia que tiene antes raíces socioculturales que biológicas, aunque no pueden descuidarse ambas en la búsqueda de explicaciones rigurosas.

A este respecto conviene destacar que en la consideración personal de la salud es determinante el papel desempeñado por el individuo y la relación que tenga con su cuerpo, y una amplia evidencia empírica nos muestra que el hombre y la mujer difieren en este importante aspecto de la identidad personal (Gómez Redondo, 1995). En el mundo masculino la enfermedad es un obstáculo en el realce de la virilidad –la enfermedad es antitética con la fuerza- por lo que se tiende a exagerar la manifestación de la buena forma física y a negar, en tanto que sea posible, la existencia de enfermedad o de una mala condición física.

En cambio, en la cultura de la feminidad, el cuerpo conviene mantenerlo joven y sano para acercarse al modelo ideal de la belleza femenina, y cuando la percepción del propio cuerpo va haciendo más difícil la aproximación a ese ideal, se refuerza la autoevaluación negativa de la condición o forma física. En todo caso, los resultados que estamos comentando conviene relacionarlos con los obtenidos por otros investigadores sociales que desde hace ya algún tiempo han destacado que en España, al igual que ocurre en otros países industrializados avanzados, hombres y mujeres manifiestan una autopercepción diferente de su salud y de sus enfermedades (Durán, 1983; De Miguel, 1994; González Sanjuán, 2001).

Sin embargo, resulta más fácilmente explicable el resultado de que los jóvenes consideran en mayor proporción que los más mayores que su condición física es buena o excelente, puesto que es lo que cabe esperar por razones evolutivas ya que en términos generales los más jóvenes tienden a disfrutar de mayor vigor y salud que las personas de más edad. Así pues, parece plenamente justificado que más de la mitad de los jóvenes de 15 a 24 años, el 52%, se autoevalúe en términos de buena o excelente forma física, en tanto que sólo lo haga de este modo el 33% del grupo de población mayor de 55 años.

Otro resultado que merece ser destacado es el que se refiere a la percepción que se tiene de la forma física según el lugar de residencia:

| Tamaño municipio | % población que considera excelente o buena su forma física |

|---|---|

| 2.000 | 38 |

| 2.000 – 10.000 | 42 |

| 10.001 – 50.000 | 43 |

| 50.001 – 100.000 | 38 |

| 100.001 – 400.000 | 39 |

| 400.001 – 1 millón | 44 |

| Más de 1 millón | 33 |

De la anterior distribución porcentual, el único resultado realmente significativo tanto estadística como sociológicamente es que sean los residentes en las dos únicas ciudades españoles que superan el millón de habitantes, esto es, Madrid y Barcelona, los que tengan el porcentaje más bajo, el 33%, de disfrute de una buena forma física, once unidades porcentuales menos que los que residen en ciudades comprendidas entre los 400.001 y el millón de habitantes, o diez unidades porcentuales menos que los que residen en municipios de pequeño tamaño, menos de 50.000 habitantes. De confirmarse este resultado en otros estudios, sería un buen indicador de los riesgos que para la salud de muchos de sus habitantes tienen las grandes ciudades.

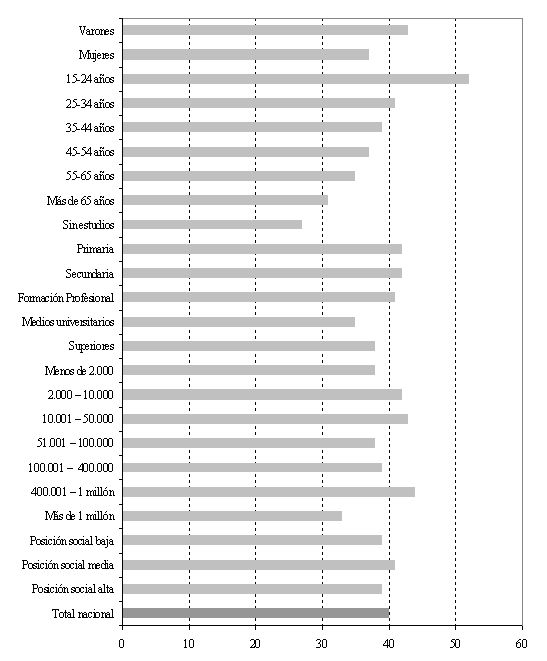

La visión de conjunto de las anteriores distribuciones porcentuales se presentan en el gráfico 15, que contienen los perfiles modales de los que consideran tener una forma física excelente o buena según el sexo, edad, lugar de residencia, nivel de estudios y posición social:

Gráfico 15. Perfil modal de los que consideran excelente o buena su forma física, 2005

Completando este análisis de la condición física de la población, nos ocuparemos de comparar la forma en que se autoevalúan los practicantes y los no practicantes de deportes. Los resultados obtenidos, que se presentan en el siguiente cuadro, ofrecen diferencias en el sentido esperado:

| Practica deporte, 2005 | ||

|---|---|---|

| Sí | No | |

| Forma física | ||

| Excelente | 7 | 2 |

| Buena | 46 | 30 |

| Aceptable | 41 | 47 |

| Deficiente | 5 | 17 |

| Francamente mala | 0,5 | 3 |

En efecto, si la mayoría de los que practican deporte lo hacen buscando mejorar su salud y condición física, cabe suponer que serán más numerosos los que consigan este propósito, o al menos así lo perciban, que lo que ocurra entre los no practicantes. Más de la mitad de los que practican deporte, el 53%, se siente en buena o excelente forma física, otro 41% la estima aceptable, sólo el 5% se siente deficientemente y son francamente minoritarios, el 0,5%, los que consideran tener un estado de forma física francamente mala. En cambio, la anterior distribución es bien diferente entre los no practicantes, con un 3% de mala forma física, un 17% deficiente, un 47% aceptable y el 32% de excelente o buena. Queda claro, pues, que la práctica deportiva tiende a favorecer la buena forma física de la población, o al menos la propia sensación de disfrutarla.

Para finalizar esta breve acotación empírica sobre la forma física de los españoles según los resultados que ofrece la Encuesta sobre Hábitos Deportivos 2005, puede ser de interés compararlos con los que ofrece la última Encuesta Nacional de Salud (2005), elaborada entre abril de 2003 y marzo de 2004 con una muestra de 28.113 de población con 16 y más años. Según esta encuesta dirigida a conocer los hábitos de la población en todo aquello que concierne a la salud de forma directa, un poco más del 70% considera que su estado de salud puede considerarse “bueno o muy bueno”, categorías estas que sólo pueden compararse de manera aproximada con las tres categorías equivalentes utilizadas en el presente estudio, esto es, excelente, buena y aceptable, que han sido señaladas en el presente estudio por el 80% de la población.

Entendemos que ambos resultados son compatibles entre sí toda vez que es prácticamente inevitable que se produzcan diferencias estadísticas en las pautas de respuestas a una misma pregunta, si las categorías de respuesta que tienen que elegir los entrevistados no son las mismas. En todo caso, ambos estudios coinciden en resaltar que una mayoría de los españoles, aproximadamente tres de cada cuatro, considera que su salud es buena. Sin embargo, conviene no perder de vista que la misma Encuesta Nacional de Salud describe una situación con respecto al sobrepeso de la población española como una auténtica epidemia de obesidad, ya que más del 50% tiene sobrepeso o problemas de obesidad y sólo el 47% tiene un peso normal. Se trata de un problema que también ha comenzado a afectar a los niños en los últimos años.

Desde un punto de vista de la percepción personal es perfectamente compatible estar obeso y considerar que el estado de salud es bueno o aceptable. Otra cosa bien diferente es que la obesidad, que en la mayoría de los casos es provocada por un estilo de vida sedentario, pueda desembocar a medio o largo plazo en problemas serios de salud. En este sentido, el bajo porcentaje de población que hace deporte de manera regular, tal como venimos estudiando en este trabajo, se encuentra íntimamente relacionado con ese estilo de vida sedentaria y de ese sobrepeso que detecta la Encuesta Nacional de Salud.