La dimensión valorativa y subjetiva del deporte

6. La dimensión valorativa y subjetiva del deporte

Uno de los argumentos teóricos centrales que venimos desarrollando en el presente trabajo, es que la interpretación más apropiada de los comportamientos con frecuencia de carácter paradójico que venimos observando, y acotando empíricamente, en el sistema deportivo español en la actual fase de modernidad avanzada o posmodernidad, es la desarrollada por el sociólogo norteamericano Ronald Inglehart, que postula la teoría del cambio desde los valores materialistas a valores posmaterialistas entre la población, a medida que las sociedades alcanzan cuotas superiores de desarrollo material y estabilidad sociopolítica. Al trasladar esta interpretación al sistema deportivo, hemos tratado de diferenciar entre comportamientos deportivos de orientación materialista/moderna y aquellos otros que se orientan según valores posmaterialistas/posmodernos.

También hemos señalado repetidamente en las páginas anteriores que la cultura deportiva se encuentra tan difundida en el conjunto de la sociedad, y sus imágenes y valores han penetrado con tanta fuerza el imaginario colectivo, que todo lo que significa ejercitación corporal, desde el paseo y la carrera a pie a las actividades de riesgo en la Naturaleza, pasando por los juegos deportivos tradicionales, corresponda todo ello o no al sistema deportivo competitivo de carácter federado, se denomina genéricamente deporte. Al mismo tiempo, sabemos que son muy variados los motivos que conducen a los individuos a practicar deporte con mayor o menor intensidad, a abandonar su práctica, a asociarse o no hacerlo a clubes y otras asociaciones deportivas e, incluso, a manifestar con diferentes argumentos su desinterés por lo que representa la cultura deportiva, especialmente sus manifestaciones mercantilizadas y mediáticas.

En este capítulo nos ocuparemos de avanzar en el análisis de las principales manifestaciones de esta dimensión valorativa-subjetiva de los comportamientos deportivos de la población española.

6.1. Los objetivos físicos y deportivos en el marco de las prioridades valorativas modernas/posmodernas

De los diferentes procedimientos ensayados para medir el posicionamiento de los individuos en el eje modernidad (materialismo) – posmodernidad (posmaterialismo), hemos utilizado en el presente trabajo uno que incluye el objetivo o valor de estar físicamente en forma y el de ser un buen deportista, dentro de un listado de doce objetivos o valores que abarcan algunas de las principales dimensiones de la biografía individual y de la vida social. En concreto, hemos elaborado una lista de doce objetivos o valores que suelen considerarse importantes, para que los entrevistados dijeran si, personalmente, consideraban muy importante, bastante, poco o nada importante cada uno de ellos. La distribución porcentual de los que han señalado como muy importante cada uno de ellos y que se presenta en la Tabla 42, permite conocer qué posición ocupan los dos objetivos anteriores de estar en buena forma física y de ser buen deportista en dicho listado.

Tabla 42. Distribución porcentual de los que consideran muy importantes diferentes objetivos o valores, 2005

| Nº de orden | Objetivos o valores que son muy importantes | % |

|---|---|---|

| 1 | Ser un(a) buen(a) padre (madre) | 60 |

| 2 | Ser un(a) buen(a) esposo(a) | 47 |

| 3 | Tener un buen trabajo | 41 |

| 4 | Tener muchos amigos | 36 |

| 5 | Ser un buen ciudadano | 33 |

| 6 | Tener éxito en la vida | 26 |

| 7 | Estar físicamente en forma | 23 |

| 8 | Ser una persona creativa | 11 |

| 9 | Viajar mucho | 21 |

| 10 | Ser el mejor en tu profesión | 17 |

| 11 | Ser rico | 12 |

| 12 | Ser un buen deportista | 8 |

La importancia de la vida familiar en la sociedad española se constata una vez más al ser los dos objetivos relacionados con ella -ser un buen padre/madre, y ser un buen esposo(a),- los más mencionados, especialmente el primero que se destaca del resto, pues es el único que cita más de la mitad de los entrevistados, el 60%. El trabajo, la amistad, la buena ciudadanía y tener éxito en la vida les siguen a continuación y preceden al objeto de estar físicamente en forma, que con un 23% de menciones, se sitúa por delante de los objetivos de ser una persona creativa, viajar mucho, ser el mejor en la profesión, ser rico y por supuesto ser un buen deportista, que con el 8% de menciones, ocupa el último lugar. Queda claro, pues, que en términos generales la población diferencia claramente el objetivo de la buena forma física del objetivo de poder llevar a cabo un buen desempeño deportivo.

Con el fin de estructurar este conjunto de objetivos y valores en categorías que nos permitan realzar su carácter moderno (materialista) o bien posmoderno (posmaterialista), se ha realizado un análisis factorial de componentes principales sometido posteriormente a un proceso de rotación varimax. Como es sabido, el objetivo principal del análisis factorial es el logro de la economía de descripción, mediante la explicación de las relaciones observadas entre numerosas variables en términos de relaciones más simples (García Ferrando, 2004: 434-450).

A partir de los 12 objetivos o valores seleccionados para su análisis, se ha conseguido detectar tres factores subyacentes que explican el 51,7% de la varianza total. Conviene recordar que los factores que se obtienen en el análisis factorial son independientes entre sí, es decir, la correlación entre cada uno de los factores es nula o casi nula. Pues bien, la composición de cada factor es la que se presenta seguidamente:

- Factor 1: Ser un buen padre/madre (0,868) + Ser un buen esposo(a) (0,848) + Ser un buen ciudadano (0,574).

- Factor 2: Viajar mucho (0,663) + Tener muchos amigos (0,621) + Estar físicamente en forma (0,570) + Ser una persona creativa (0,564) + Ser un buen deportista (0,539).

- Factor 3: Ser rico (0,781) + Tener éxito en la vida (0,673) + Ser el mejor en tu profesión (0,608) + Tener un buen trabajo (0,473).

Así pues, el factor 1 lo constituyen tres objetivos o valores, cinco el factor 2 y otros cinco el factor 3. Los valores numéricos que aparecen entre paréntesis son los valores de entrada (factores de carga) en las columnas de la matriz de componentes principales una vez rotada, y constituyen la clave para comprender la significación de cada factor. Examinados los objetivos o valores que componen cada factor, consideramos que el factor 1 puede ser denominado factor de ciudadanía moral con un sentido de modernidad materialista; el factor 2 puede considerarse como factor de desarrollo personal y social con un sentido de posmodernidad posmaterialista; y el factor 3 puede considerarse un factor profesional-competitivo con un sentido de modernidad materialista. Desde esta interpretación, se puede concluir que los objetivos o valores de estar físicamente en forma y de ser un buen deportista, son expresiones de la modernidad avanzada en la que vienen participando e integrándose segmentos cada vez más amplios de población, aunque no conviene perder de vista que todavía son mayoritarios los segmentos de población que se orientan con objetivos o valores de corte moderno-materialista.

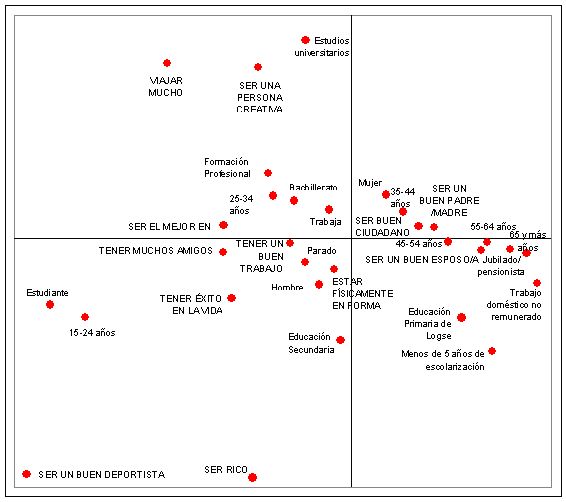

Para dar un paso más en el análisis que estamos realizando tratando de interpretar de la forma más rigurosa posible los objetivos o valores físico-deportivos dentro del conjunto de los principales objetivos o valores con los que se identifica la población, hemos procedido a realizar otro análisis estadístico multivariante, en este caso un análisis de correspondencias semejante al que hemos llevado a cabo en el capítulo 4 con las categorías de población resultante de cruzar su interés por el deporte con el grado de satisfacción con la práctica deportiva.

De este modo, y a partir del análisis de la asociación de los doce objetivos con los valores que venimos considerando y de las características sociodemográficas de mayor capacidad de discriminación estadística, hemos elaborado un mapa perceptual del análisis de correspondencia de los doce objetivos o valores sociales, en función del sexo, edad, nivel de estudios y situación laboral. Los dos ejes seleccionados explican buena parte de la varianza de la distribución, el 91%, y en cada una de las cuatro regiones que determinan los dos ejes, aparecen posicionados los doce objetivos o valores sociales y las categorías de las variables sociodemográficas con las que presentan un mayor nivel de asociación estadística (ver Gráfico 10). Unos ejes que por la distribución dada a los doce objetivos o valores sociales, pueden interpretarse del siguiente modo: el eje de ordenadas queda acotado por la orientación de creatividad en la parte superior y de riqueza en la parte inferior, en tanto que el eje de abcisas se mueve entre el polo de la izquierda que viene determinado por valores de logro en su sentido socioprofesional, y el polo de la derecha en el que se concentran valores de corte familiar y comunitario.

Gráfico 10. Mapa perceptual del análisis factorial de correspondencias de doce objetivos o valores sociales, en función del sexo, edad, situación laboral y nivel de estudios

Los resultados de este análisis de correspondencias por lo que se refiere a los dos objetivos o valores sociales a los que dirigimos nuestra atención corroboran la posición central y dominante del objetivo estar físicamente en forma, en el que coinciden amplios segmentos de población -hombres y mujeres, trabajen o estén parados, con niveles básicos, secundarios o medios de estudio, de edades intermedias y maduras-, al igual que lo hacen otros objetivos o valores igualmente centrales tales como tener un buen trabajo, ser un buen ciudadano o ser buenos padres y esposos. En cambio, el objetivo de ser un buen deportista se sitúa periféricamente como residual, en el cuadrante acotado por valores de logro socioprofesional (eje de abcisas) y de logro de riqueza (eje de ordenadas), y próximo en este cuadrante al objetivo de ser rico.

Considerando conjuntamente los resultados del análisis factorial y del análisis de correspondencias llevados a cabo, los objetivos o valores sociales de estar en buena forma física y de ser buen deportista muestran el nuevo sentido que están adquiriendo ambos a medida que avanzan los procesos de cambio social que caracterizan la actual fase de modernidad avanzada o posmodernidad. Una fase a la que están llegando las sociedades más desarrolladas como la española, en las que los avances tecnológicos y de desarrollo material han conducido a que buena parte de la población haya perdido contacto con los esfuerzos físicos que hasta hace poco era necesario realizar tanto en la vida doméstica como en la vida laboral. Este nuevo sedentarismo en su sentido más amplio de realizar buena parte de las tareas de la vida cotidiana bien sentados o bien de pie con escasos desplazamientos, ha convertido en un nuevo objetivo o valor el estar en forma, el mantener un peso corporal adecuado y adquirir un cuerpo ajustado a los nuevos cánones de la buena apariencia física. Un objetivo el de la forma física que sustituye al más tradicional, propio de etapas de desarrollo anteriores, de tener buena salud que era lo que se necesitaba para desplegar la actividad físico-corporal necesaria para llevar a cabo, sin ayuda de automatismos tecnológicos, la vida doméstica y laboral.

En este sentido, el estar en buena forma física se integra en una nueva dimensión valorativa propia de la posmodernidad, tal como hemos visto en el análisis factorial, de la que forman parte otros objetivos o valores igualmente posmodernos, tales como viajar, tener muchos amigos o ser una persona creativa. También forma parte de esta dimensión el objetivo de ser un buen deportista, que aunque es más propio de jóvenes que de personas adultas, ha adquirido un nuevo matiz que en buena medida le era ajeno. Y es que su asociación con el logro de riqueza revela el triunfo del carácter mercantilista y espectacular del deporte profesional y de alto nivel que, a través de los medios de comunicación de masas, está saturando el imaginario colectivo.

De este modo el deporte, como actividad competitiva, es contemplado por una parte importante de la población -recuérdese que en el capítulo 3 veíamos que el 63% de la población desearía que un hijo(a) triunfase en el deporte de alto nivel (Tabla 13)- como una vía de éxito, de riqueza, de notoriedad social, que va arrinconando la imagen del deporte de competición de carácter amateur y tradicional. Ahora bien, dado el carácter tremendamente selectivo del deporte de alto nivel, y una vez se ven frustradas las expectativas de llegar a ser campeón, expectativas alimentadas muy frecuentemente por los propios padres, se produce con mayor frecuencia el abandono de la práctica deportiva de los jóvenes que su continuidad con una orientación más lúdica. Es así como en esta nueva fase de la modernidad avanzada el deporte de competición va adquiriendo una nueva dimensión de logro material que, paradójicamente, descansa en valores claramente materialistas -éxito, riqueza, notoriedad social-, por más que se trata de un objetivo que ha magnificado el propio desarrollo posmoderno de las sociedades avanzadas y afluentes.

6.2. Carácter abierto o restringido de lo que es deporte

Poco después de que los quince gobiernos de la Unión Europea aprobaran, a lo largo de los años 1993 y 1994, la Carta Europea del Deporte, se introdujo una pregunta en el cuestionario utilizado para realizar la encuesta de hábitos deportivos correspondiente a 1995, que se interesaba por conocer el carácter amplio o restringido de lo que la población española entiende por deporte. Pregunta que se volvió a formular en la encuesta de 2000 y en la presente de 2005. Y es que la Carta Europea del Deporte representa un hito importante en el desarrollo del deporte popular y para todos, ya que desde una particular dimensión valorativa lo equipara con el tradicional deporte federado de carácter competitivo.

Conviene a este respecto destacar que la referida Carta es el primer documento que suscribe un grupo de gobiernos nacionales, los integrados en la UE, y que se hace eco de una realidad sociológica que llevaba madurando desde la década de los años 60 en el sentido de que amplios segmentos de población en las sociedades más desarrolladas, comenzaron a considerar el deporte como todo tipo de actividad física, realizada o no en un marco organizativo, que tuviera por finalidad la expresión o la mejora de la condición física o psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales, o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles.

Nótese que al hacer converger en el concepto y denominación de deporte todas las actividades físico-corporales realizadas con propósitos de salud, entretenimiento, relación social y competición, el Consejo de Europa explicitaba por primera vez en el ámbito internacional-mundial, un reconocimiento a las prácticas físico-corporales que venían realizando, desde unas tres décadas atrás, millones de personas en los países más avanzados y no sólo europeos, tales como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y unos pocos más. Prácticas que venían siendo analizadas y conceptualizadas por los estudiosos del deporte como configuradoras de un sistema social, abierto a la complejidad y fractura que caracteriza el cambio social en tales sociedades desde las tres o cuatro últimas décadas del siglo XX.

El análisis de las respuestas dadas a la pregunta que se interesaba por conocer la opinión de los entrevistados sobre el carácter abierto (todas las actividades físico-corporales son deporte) o restringido del deporte (sólo el deporte de competición y federado es deporte) (pregunta 36 del cuestionario), permiten constatar que la mayor parte de la población española se identifica con el primero de ellos (ver Tabla 43).

Tabla 43. Carácter amplio o restringido de lo que la población entiende por deporte, 2005-1995

| Carácter del deporte | 2005 | 2000 | 1995 |

|---|---|---|---|

| Todas las actividades físicas deben considerarse | 79 | 76 | |

| como un deporte | 76 | ||

| Habría que reservar el nombre de deporte a las | 10 | 11 | |

| actividades de competición | 10 | ||

| No tiene una idea muy clara sobre ello | 12 | 11 | 11 |

| No contesta | 2 | -- | 2 |

| -8.170 | -5.160 | -4.271 |

De igual manera que lo registrado desde que se formulara por vez primera en la encuesta de 1995 la referida pregunta, las respuestas dadas en la presente encuesta de 2005 que venimos analizando apuntan a la opinión mayoritaria, el 76%, de que el deporte es toda actividad física realizada por motivos de recreación o competición. Sólo una minoría del 1º%, continúa identificada con la concepción restringida y secular del deporte de competición y federado, y otra minoría de parecido orden, el 12%, reconoce que todavía no tiene una idea muy clara de la distinción entre ambas formas de practicar, concebir y vivir el deporte.

La concepción abierta del deporte se encuentra distribuida por igual entre varones y mujeres, y está más difundida entre los jóvenes (80%) que entre los de mayor edad (64%), entre los que residen en medianas y grandes ciudades (81%) que los que lo hacen en municipios rurales (65%), entre los que tienen estudios medios o superiores (81%) que entre los que carecen de estudios formales (55%). De lo que se deduce que a medida que los individuos se encuentran más integrados en las formas de vida propias de las sociedades avanzadas, mayor es su tendencia a compartir una concepción abierta del deporte.

6.3. La diversidad de formas de entender el deporte

Desde que iniciamos la serie de publicaciones a partir de los resultados de las encuestas de hábitos deportivos de los españoles (García Ferrando, 1982), hemos dedicado una especial atención al estudio de las formas diversas de entender lo que es deporte. Y es que tal como señalábamos en la publicación correspondiente a la encuesta de 2000 (García Ferrando, 2001a: 85 y ss), a pesar de los esfuerzos clarificadores del Consejo de Europa por ampliar el concepto de deporte a todo tipo de prácticas físico-deportivas que realiza la población en el marco expansivo de la cultura deportiva de las sociedades avanzadas, se está muy lejos de poder consensuar entre los estudiosos del deporte una definición teórica que convenga a la complejidad de fenómenos sociales que determinan los contenidos de esta cultura deportiva. Por eso continúa teniendo tanta vigencia como la que tenía hace más de veinte años la afirmación de Cagigal de que nadie ha podido definir con general aceptación en qué consiste el deporte. Ni como realidad antropocultural, ni como realidad social (Cagigal, 1981).

Más allá de definiciones políticamente correctas como la que recoge la Carta Europea del Deporte (1992), va a ser todavía más difícil en el siglo XXI lograr consensos conceptuales, porque como estamos viendo en el presente estudio el deporte cambia continuamente sus manifestaciones más populares y amplía sus significados, tanto como actitud y actividad humana individualmente asumida como realidad social compleja.

No es menos cierto que ateniéndonos a su origen etimológico, el término latino deportare en su significado de regocijo, diversión o recreo ha continuado manteniendo su vigencia en las lenguas romances actuales, y este significado del deporte sigue formando parte de todas las definiciones modernas del deporte (Piernavieja, 1985). Como ya hemos señalado en otro lugar (García Ferrando, 1997:86), la rica polisemia del término deporte ha trascendido su significado original de diversión o recreo, aunque afortunadamente sin negarlo.

Un filósofo de la talla de Hans Lenk (1974) ha señalado como rasgo fundamental y constitutivo del deporte, el esfuerzo del ser humano por conseguir resultados destacables y por perfeccionarse a sí mismo, y ello es así tanto en el deporte de competición como en el de recreación, ya que en este último caso, e incluso en su manifestación más sencilla como es el paseo que se lleva a cabo con el propósito de realizar un cierto esfuerzo físico que contribuya al mantenimiento o mejora de la salud, subyace ese impulso de quien lo practica de lograr una cierta mejora personal.

Otro aspecto que ha sido destacado repetidamente por filósofos y pedagogos del deporte, es el de la capacidad utilitaria del deporte de enseñar a quien lo practica a superar obstáculos en la vida, a forjar su carácter y fortalecer su personalidad (Wiss, 1969). Este propósito pedagógico es el que también ha impulsado el movimiento para el desarrollo de la educación física junto con la enseñanza del deporte (Sánchez Bañuelos, 1986).

Destacar el juego como una función esencial no sólo del deporte como de la propia génesis y desarrollo de la cultura, equiparándolo por tanto a la reflexión y el trabajo, ha sido la contribución del holandés Johan Huizinga en su ya clásica obra Homo Ludens (Huizinga, 1972; e.o. 1938). Esta concepción del juego como fenómeno cultural estuvo en parte influida por las sugerentes ideas del filósofo español Ortega y Gasset acerca del sentido deportivo y festivo de la vida, que dejó plasmadas especialmente en su también clásico tratado sobre el origen deportivo del Estado (Ortega, 1966).

El ya citado Hans Lenk recoge en otra de sus obras otros significados del deporte que sin tener el carácter fundamental del esfuerzo por conseguir metas destacables y de satisfacer el afán humano de perfeccionamiento, también han sido utilizados por otros autores para realzar una dimensión u otra del comportamiento deportivo. De este modo se puede entender también el deporte como entrenamiento ético, fenómeno estético, modelo de sociedad competitiva, reacción de compensación y adaptación frente a las condiciones de vida que acompañan al trabajo industrial, válvula de escape de la agresividad, reacción del instinto de conservación de la especie y descarga de los apetitos, medio para incrementar la producción al servicio de la lucha de clases y para acabar con la alienación, e incluso representación simbólica del conflicto familiar padre e hijo para obtener el reconocimiento de la madre (Lenk, 1979).

Como ya he señalado en otro lugar (García Ferrando, 1982), se trata de definiciones y significados que descansan en teorías más o menos asentadas en el sentido común y en la observación directa del comportamiento deportivo -competitividad, descarga de agresividad, válvula de escape, etc.- o en concepciones teóricas ideológicamente más complejas -marxismo, estructuralismo, psicoanálisis, etc.- del hecho deportivo como realidad social. Una diversidad conceptual y de significados que refleja en último término la extraordinaria plasticidad del deporte y su compleja inserción en nuestra sociedad. Por eso hemos tenido que acotar definiciones y significados para diseñar un indicador que hemos venido utilizando desde que realizamos la encuesta de 1985, por el que se somete a la consideración de la persona entrevistada que manifieste su grado de acuerdo -mucho, bastante, poco o nada- con cinco concepciones que recogen sintéticamente dimensiones centrales del debate teórico anteriormente expuesto.

En concreto, se trata de entender el deporte como instrumento para disfrutar de una buena forma física y de salud, como válvula de escape, como favorecedor del establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales, como elemento educador y formador de carácter, y como entretenimiento y aventura personal. La distribución del grado de acuerdo de la población española con estas cinco formas de entender el deporte se presenta en la Tabla 44, en la que también se han incluido, para mantener la comparación de lo ocurrido en la última década, los resultados de 2000 junto con los de 2005.

Tabla 44. Grado de acuerdo con diversas formas de entender lo que es el deporte, 2005-2000

| Formas de entender el deporte | Grado de acuerdo | |||

|---|---|---|---|---|

| Mucho/Bastante | Poco/Nada | |||

| 2005 | 2000 | 2005 | 2000 | |

| El hacer deporte te permite estar en forma. El deporte es fuente de salud | 99 | 99 | 1 | 1 |

| El deporte es como una válvula de escape para liberar saludablemente la agresividad y el mal humor | 89 | 88 | 11 | 12 |

| El hacer deporte permite relacionarse con los demás y hacer amigos | 92 | 92 | 8 | 8 |

| El hacer deporte te ayuda a superar obstáculos en la vida. Es un medio para educarse y disciplinarse | 82 | 80 | 18 | 20 |

| El hacer deporte permite vivir más intensamente y ayuda a romper la monotonía de la vida cotidiana | 88 | 85 | 13 | 15 |

En una primera lectura de los resultados se puede concluir que una gran mayoría de la población está de acuerdo con las cinco definiciones del deporte propuestas, ya que todas ellas resaltan aspectos positivos del comportamiento deportivo, por eso es mucho más fácil manifestar acuerdo que desacuerdo. De todas maneras, si prestamos más atención a los valores mayoritarios de acuerdo, se observan algunas diferencias, ya que con la concepción del deporte como instrumento para estar en buena forma física y de salud el grado de acuerdo es casi total, el 99% en la encuesta de 2005, en tanto que el grado de acuerdo va disminuyendo ligeramente, sin perder su carácter mayoritario, según se pasa de la concepción de relación social del deporte, 92%, a la de válvula de escape, 89%, aventura personal, 88%, y por último, a la concepción más pedagógica del deporte, sólo el 82%.

En relación con los resultados de 2000 se mantienen con valores similares los grados de acuerdo con cada una de las cinco concepciones propuestas de deporte, lo que puede interpretarse como una manifestación de la sólida presencia de la cultura deportiva en nuestras sociedades avanzadas, gracias al gran esfuerzo mediático del deporte profesional y de alto nivel, y también gracias al continuado, aunque por ahora insuficiente, esfuerzo de las Administraciones Públicas por mejorar el nivel deportivo del conjunto de la sociedad. Este doble efecto, mantenido a lo largo de las últimas décadas, es el que ha conducido a un reforzamiento de la imagen positiva del deporte y de sus posibles beneficios en la mejora personal de sus practicantes tanto en el plano psíquico, como somático y social.

Ahora bien, al ser tan elevado el grado de acuerdo con estas cinco formas de entender el deporte resulta conveniente conocer las prioridades de la población, y para ello se preguntó también a los entrevistados que señalaran cuál de ellas se aproximaba más a su idea personal de lo que es el deporte. Los resultados obtenidos en la encuesta de 2005 apenas alteran los obtenidos en la de 2000, lo que viene a indicar que se trata de una imagen del deporte fuertemente instalada en la cultura deportiva de la población española (ver Tabla 45).

Tabla 45. Significado del deporte que mejor se aproxima a lo que la población entiende como deporte, 2005-2000

| Significados del deporte | 2005 | 2000 |

|---|---|---|

| El hacer deporte te permite estar en forma | 63 | 66 |

| El deporte es como una válvula de escape de la agresividad | 12 | 11 |

| El hacer deporte permite relacionarte con los demás | 10 | 10 |

| El hacer deporte te ayuda a superar obstáculos | 5 | 4 |

| El hacer deporte permite vivir más intensamente | 5 | 5 |

| No sabe/No contesta | 5 | 4 |

| -8.170 | -5.160 |

Una amplia mayoría de la población, el 63%, se identifica mayormente con la concepción del deporte-salud, esto es, como una actividad que permite adquirir, mantener o mejorar la forma o condición física. En relación a los resultados de 2000, se ha producido un ligero descenso de tres unidades porcentuales en la identificación con esta manera de entender el deporte, lo que denota la solidez de la dimensión de actividad físico-corporal del deporte en una sociedad que tiende cada vez más al desarrollo de estilos de vida sedentarios y urbanos. Por eso el deporte, concebido de forma abstracta e idealizada, va reforzando su potencialidad de instrumento para el cultivo de la salud en una sociedad en la que la propia bonanza económica por un lado y las formas sedentarias de vida por otro, están creando serios problemas de sobrealimentación, obesidad y patologías varias derivadas de la escasez de actividad física.

Ante este dominio de la imagen saludable de la práctica deportiva, el resto de formas de entender el deporte son claramente minoritarias, sobre todo las referentes a la dimensión de aventura personal y a la dimensión pedagógica o psicológica de formador de carácter, ambas con sólo el 5% de menciones. El deporte como válvula de escape y como relación social reciben la preferencia de sendos grupos de población un poco mayores que los anteriores, el 12% y el 10%, respectivamente. Valores porcentuales todos ellos similares a los registrados en la encuesta de 2000, lo que revela que estas cuatro formas de entender el deporte, aunque son valoradas como importantes por la gran mayoría de la población, no pueden competir con el carácter prioritario del deporte-salud precisamente por su imagen dominante.

Al igual que lo observado en encuestas anteriores, es de destacar que la anterior distribución de identificaciones con las cinco formas de entender el deporte, no se alteran significativamente al tener en cuenta los antecedentes sociodemográficos de la población que venimos utilizando en nuestro análisis. Esto es, varones y mujeres, jóvenes y mayores, ruralitas y urbanitas, posicionados en los niveles altos y bajos de las oportunidades sociales, se identifican de forma similar con la distribución porcentual que hemos visto en la Tabla 45. Incluso la práctica o no de deporte no altera apenas tal distribución como se observa a continuación:

| Practica deporte | ||

|---|---|---|

| Formas de entender el deporte | Sí | No |

| Salud | 62 | 64 |

| Válvula de escape | 13 | 11 |

| Relación social | 10 | 10 |

| Aventura | 7 | 5 |

| Formador carácter | 6 | 4 |

| NS/NC | 2 | 6 |

| -3.018 | -5.133 |

El valor que más diferencia a estas dos distribuciones porcentuales es el referido a los sin respuesta -no sabe/no contesta-. Que es mínimo entre los que practican deporte, sólo el 2%, y un poco mayor entre los no practicantes, el 6%. Esta diferencia afecta más a los respectivos porcentajes de los que entienden preferentemente el deporte como aventura personal y como formador del carácter, concepciones que son un poco más numerosas entre los practicantes que entre los que no practican, quizás porque ésa es la orientación que dan algunos practicantes a su forma de hacer deporte, esto es, que expresa una experiencia real y no una simple imagen social como en el caso de los no practicantes. Pero en ambos grupos de población, como ya acabamos de ver, es igualmente mayoritaria la concepción del deporte-salud, 62% y 64%, respectivamente.

6.4. Lo que más y lo que menos gusta del deporte

A pesar del predominio del deporte-salud como forma mayoritaria de entender el deporte, la cultura deportiva es lo suficientemente compleja como para presentar matices diferenciadores que atraen en mayor o menor grado a la población. De ahí que revista interés conocer qué aspectos gustan más y cuáles otros provocan algún tipo de rechazo. Y no resulta aventurado suponer que lo que más puede gustar del deporte es, precisamente, su potencialidad como medio para adquirir una buena forma física, lo que queda claramente plasmado en los resultados que se presentan en la Tabla 46.

Tabla 46. Aspectos más atractivos y menos atractivos del deporte, 2005-2000

| Lo que más le gusta del deporte | 2005 | 2000 |

|---|---|---|

| Permite adquirir una buena forma física | 70 | 67 |

| El ambiente de diversión y entretenimiento | 31 | 29 |

| Permite estar con amigos | 25 | 22 |

| Sirve para relajarse | 22 | 19 |

| Es una forma de educación | 10 | 9 |

| Permite experimentar la naturaleza | 8 | 7 |

| El espectáculo que ofrece | 6 | 9 |

| La competición | 5 | 6 |

| Nada | 2 | 3 |

| Otras respuestas | 1 | -- |

| -7.304 | -5.160 | |

| Lo que menos le gusta del deporte | 2005 | 2000 |

| El deporte profesional y el dinero | 39 | 47 |

| La estupidez deportiva | 30 | 23 |

| La lucha, la competición | 27 | 24 |

| El culto al campeón deportivo | 25 | 21 |

| La tensión | 18 | 15 |

| La publicidad | 14 | 16 |

| Es muy cansado | 9 | 9 |

| Otras respuestas | 3 | -- |

| -7.304 | -5.160 |

Las distribuciones que se presentan en esta tabla suman más de 100 porque se pidió a los entrevistados que señalaran los aspectos que más les gustaban del deporte. Y el 70% señaló este aspecto del deporte relacionado con su capacidad potencial por contribuir a la mejora de la forma física. El segundo aspecto que más atrae del deporte es el ambiente de diversión y entretenimiento que en un principio lo rodea, lo que es destacado por el 31%. Otro 25% señala la dimensión de relación social del deporte, ya que permite estar con amigos. La dimensión de válvula de escape que acompaña a la capacidad del deporte para servir de relajamiento a quien lo practica es destacada por el 22%.

El resto de los aspectos reseñados son destacados por segmentos de población más minoritarios pues no sobrepasan el 10%. Se trata de la capacidad del deporte de ser instrumento pedagógico para reforzar la educación de quienes lo practican, el 10%, de su dimensión de espectáculo en sus formas más competitivas y organizadas, el 6%, el pretexto que ofrece, practicado en espacios abiertos, de experimentar la Naturaleza, el 8%, y la oportunidad que brinda de sentir la emoción de la competición, el 5%. Sólo un reducido y simbólico 3% no ve nada atractivo en el deporte, lo que viene a mostrar una vez más la imagen fuertemente positiva del deporte ya que existen pocos fenómenos culturales para los que una gran mayoría del 97% de la población, admita reconocer algún rasgo positivo y atractivo como ocurre en el caso del deporte.

En relación a lo registrado en la encuesta de 2000 no se observan cambios significativos, lo que vendría a mostrar la fuerte estabilidad de la percepción social del deporte existente en la sociedad española, con un fuerte predominio de la forma más saludable corporalmente de entender el deporte -67% en 2000 y 70% en 2005-, con un reconocimiento todavía minoritario pero en alza de apreciar el ambiente de diversión y entretenimiento, de deportarse, que puede acompañarlo –22% en 2000 y 31% en 2005-, y también con un ligero reconocimiento de su capacidad favorecedora de propiciar las relaciones sociales y la descarga de la agresividad. Una percepción social además, poco inclinada a apreciar las posibilidades pedagógicas y formadoras del carácter que la mejor tradición de competición deportiva anglosajona ha cultivado desde los inicios decimonónicos del deporte moderno, y que tampoco tiende a relacionar todavía de forma mayoritaria la práctica deportiva con la Naturaleza, por más que se trata de un rasgo que reviste un elevado potencial de desarrollo en el futuro.

Como contrapunto al análisis de lo que más gusta del deporte, hemos procedido a estudiar los aspectos que menos gustan. Los resultados que se presentan en la misma Tabla 46 ponen de manifiesto el descenso del rechazo de “el deporte profesional y el dinero”, que de ser destacado por el 47% en 2000 ha disminuido en 2005 hasta alcanzar el 39%.

La mayor parte de los otros aspectos citados son inseparables del espectáculo y del consumo deportivo, y algunos de ellos han experimentado un incremento en la última década. Es lo que ocurre con la estupidez deportiva, citada por el 30%, siete unidades porcentuales más que en 2000, el culto al campeón deportivo, el 25%, cuatro unidades de incremento, y la publicidad, el 14%. También aparecen como rasgos que son rechazados por grupos amplios de población la lucha y competición, el 27%, la tensión, el 18%, y el cansancio que puede producir, el 9%. Son aspectos, todos ellos, cada vez más característicos del deporte tradicional de competición, devenido en parte en espectáculo y negocio de primera magnitud en nuestras sociedades avanzadas.

Las dos características que mejor diferencian las diversas apreciaciones del deporte son el género y el nivel de estudios. Las mujeres aprecian más que los varones los aspectos favorecedores del desarrollo corporal del deporte, así como su potencialidad para mejorar la propia relajación, pero en cambio rechazan más el espectáculo deportivo, y lo mismo ocurre con los que tienen estudios superiores al compararlos con los que no pasaron del nivel educativo primario, pues aprecian más las posibilidades de la práctica deportiva para disfrutar de una buena forma física y apenas destacan su dimensión espectacular. Pero así como varones y mujeres no se diferencian en su valoración de la dimensión educativa del deporte, sí se registran diferencias cuando se tiene en cuenta el nivel de estudios, ya que 17% de los que alcanzaron el nivel superior citan dicha dimensión, frente a sólo el 8% que así lo hace entre los que tienen estudios primarios.

Por lo que se refiere a los aspectos que menos gustan del deporte, la lucha y la competición son más citados por mujeres que por varones, en tanto que los varones citan con mayor frecuencia que las mujeres la estupidez deportiva. También son los que tienen estudios superiores los que más rechazan el culto al campeón y la estupidez deportiva.

6.5. Motivos por los que se practica o no deporte

No puede sorprender en el punto que hemos alcanzado en nuestro análisis de los hábitos deportivos de la población española, que el motivo más citado al responder a la pregunta de por qué hace deporte sea el de hacer ejercicio físico, el 60%, seguido por la diversión que produce y porque ayuda a pasar el tiempo, el 47%. Se trata de dos motivos que fueron citados con cuantía similar en la encuesta de 2000, lo que pone de manifiesto la importancia de estas dos básicas, sencillas, pero fundamentales dimensiones de la práctica deportiva por su contribución a que amplios segmentos de la población permanezcan fieles en sus hábitos deportivos (ver Tabla 47).

Tabla 47. Motivos por los que hace deporte la población practicante, 2005-2000

| Motivos práctica deportiva | 2005 | 2000 |

|---|---|---|

| Por hacer ejercicio físico | 60 | 58 |

| Por diversión y pasar el tiempo | 47 | 44 |

| Porque le gusta el deporte | 34 | 34 |

| Por mantener y/o mejorar la salud | 32 | 27 |

| Por encontrarse con amigos | 23 | 24 |

| Por mantener la línea | 16 | 13 |

| Por evasión (escapar de lo habitual) | 10 | 8 |

| Porque le gusta competir | 3 | 4 |

| Otra razón | 3 | 2 |

| -3.091 | -1.890 |

El resto de los motivos que son aducidos por la población practicante son más minoritarios que los dos anteriores, y son de valor similar a los de la encuesta de 2000, especialmente el motivo referido a que le gusta el deporte, el 34% en ambas encuestas.

Es de destacar que el motivo específico de mantener y/o mejorar la salud, que introdujimos por primera vez en el cuestionario de la encuesta de 1995, ha mejorado su valor, el 32% en 2005 y el 27% en 2000, porque a medida que las prácticas físico-deportivas se difunden en mayor medida entre la población de más edad, el motivo de la salud adquiere mayor prioridad y se diferencia más nítidamente del motivo referido a la propia ejercitación y buena forma física.

El motivo socializador de relacionarse con amigos es citado aproximadamente por una cuarta parte de los practicantes, el 23%, y un porcentaje todavía menor, el 16%, cita la preocupación estética de mantener la línea. El elemento de excepcionalidad de la práctica deportiva, hacerlo por evasión, por escaparse de lo habitual, sólo es citado por el 10%, y todavía más minoritarios son los practicantes que citan el gusto por la competición, el 3%.

6.5.1. La influencia del género, la edad y la posición social en las motivaciones de los que hacen deporte

Toda la evidencia teórica y empírica acumulada hasta el presente apunta a la existencia de diferentes formas de practicar el deporte, que se hacen más acusadas a lo largo de las líneas diferenciadoras del género, la edad y la posición o clase social. Los resultados de la presente encuesta de 2005 vienen a confirmar la existencia de estas formas diferenciadas de entender y hacer deporte, reforzando ciertos aspectos y atenuando en otros las diferencias.

En efecto, al segmentar la población por el sexo aparecen diferencias en los motivos que conducen a varones y mujeres a practicar deporte, que tienen su raíz más en elementos culturales que en diferencias biológicas, esto es, que son diferencias de género en su sentido socioantropológico y no de sexo en su sentido biológico, como se observa con las distribuciones que se presentan en la Tabla 48.

Tabla 48. Motivos práctica deportiva por sexo, 2005

| Motivos práctica deportiva | Varones | Mujeres |

|---|---|---|

| Por hacer ejercicio físico | 56 | 65 |

| Por mantener y/o mejorar la salud | 26 | 42 |

| Por diversión y pasar el tiempo | 55 | 35 |

| Porque le gusta el deporte | 39 | 25 |

| Por mantener la línea | 11 | 25 |

| Por encontrarse con amigos | 29 | 15 |

| Por evasión (escapar de lo habitual) | 10 | 10 |

| Otra razón | 2 | 3 |

| Porque le gusta competir | 5 | 1 |

| -1.860 | -1.231 |

Las mujeres citan en mayor proporción que los varones y de forma estadísticamente significativa los motivos de hacer ejercicio físico, de mantener y/o mejorar la salud, y de mantener la línea. Por el contrario, los varones enfatizan en mayor medida que las mujeres el elemento lúdico de diversión y pasar el tiempo, de la afición y gusto por el deporte, el elemento de relación social de encontrarse con amigos y la inclinación a competir. El motivo de la evasión no ofrece diferencia alguna en su elección por uno y otro sexo.

Queda claro, pues, que entre las mujeres españolas ha cristalizado una forma de hacer deporte -en realidad prácticas físico-corporales en su sentido más amplio en muchos casos- basada en una cultura deportiva que prioriza los elementos más corporales, de salud y estéticos de la ejercitación. En cambio entre los varones, los motivos que conducen a la práctica deportiva se fundamentan en una cultura deportiva más orientada por la diversión, el entretenimiento, la relación social, la atracción que despierta el deporte y, de forma cada vez más atenuada, la inclinación por la competición.

La edad también diferencia, como es bien sabido, la presencia de unos motivos u otros. Buscando realzar el contraste generacional, hemos elaborado el siguiente cuadro en el que se comparan los motivos aducidos por los más jóvenes y los más mayores, esto es, los comprendidos entre los 15 y los 24 años de edad, y los que han sobrepasado los 55 años:

| Motivos práctica deportiva, 2005 | 15-24 años | 55 + años |

|---|---|---|

| Por hacer ejercicio físico | 57 | 60 |

| Por diversión y pasar el tiempo | 59 | 30 |

| Porque le gusta el deporte | 39 | 26 |

| Por encontrarse con amigos | 36 | 14 |

| Por mantener y/o mejorar la salud | 16 | 54 |

| Por mantener la línea | 16 | 10 |

| Porque le gusta competir | 6 | 1 |

Entre los jóvenes destaca sobre todo el elemento lúdico del deporte, ya que el 59% de los que practican aducen que lo hacen por diversión y pasar el tiempo, frente al 30% de los mayores de 55 años que así lo admiten. También destacan los jóvenes el gusto por el deporte, el 39%, en tanto que sólo lo hace así el 26% de los mayores, y su dimensión social de facilitar el estar con amigos, 36% frente al 14%. Igualmente, los jóvenes destacan más que los mayores el motivo de mantener la línea, 16% frente al 15%, y el gusto por la competición, 6% frente sólo el 1% que así lo manifiesta entre los que tienen 55 años o más.

Y es que los jóvenes despliegan, como era de esperar, un talante más vitalista que los más mayores en la práctica deportiva, talante que se va atenuando según va avanzando la edad de los practicantes. En cambio, como elementos compensatorios adquieren prioridad entre los más mayores al hacer deporte la ejercitación física, 60% frente al 57% entre los más jóvenes y, sobre todo, la dimensión de la salud, 54% frente a sólo el 16%.

Género y edad son, con mucho, las dos variables que mayor efecto diferenciador tienen en la forma de entender y practicar el deporte, muy por encima de la posición que ocupan los individuos en la escala de la estratificación social. Y es que al haberse popularizado como lo ha hecho en España el acceso a instalaciones deportivas públicas, el hacer o no hacer deporte y los motivos que a ello conducen dependen casi más de variables biográfico-personales que de la posición o clase social. En todo caso, ésta sería una variable que continuará ejerciendo su influencia en la modalidad deportiva elegida o en el marco asociativo en que se practique, pero no así en los motivos que subyacen a la propia práctica deportiva, como se puede comprobar seguidamente:

| Posición social | |||

|---|---|---|---|

| Motivos práctica deportiva, 2005 | Baja | Media | Alta |

| Por hacer ejercicio físico | 57 | 60 | 62 |

| Por diversión y pasar el tiempo | 46 | 47 | 47 |

| Porque le gusta el deporte | 31 | 34 | 36 |

| Por encontrarse con amigos | 25 | 25 | 19 |

| Por mantener y/o mejorar la salud | 33 | 31 | 34 |

| Por mantener la línea | 17 | 16 | 16 |

| Por evasión (escapar de lo habitual) | 7 | 19 | 14 |

| Porque le gusta competir | 3 | 4 | 3 |

La diferencia más apreciable se registra en el motivo de hacer deporte por evasión y escapar de lo habitual, ya que el porcentaje del segmento de población de posición social alta duplica porcentualmente al correspondiente porcentaje de la población de posición social baja 14% frente al 7%. También son dignas de ser destacados por su significación estadística, entre cinco y seis unidades porcentuales de diferencia, los motivos que citan los segmentos de población extremos, esto es, que ocupan respectivamente las posiciones sociales alta y baja, las referencias a la ejercitación física y al gusto por el deporte que son más citados por los primeros que por los segundos, en tanto que ocurre lo contrario con el motivo de encontrarse con amigos, más citado por los que ocupan posiciones bajas, el 25%, que los de posiciones sociales altas, el 19%. En suma, se trata de una diversificación de motivos que merece que sea tenida en cuenta especialmente por los planificadores y gestores de programas de animación y divulgación deportiva.

6.5.2. Motivos de práctica deportiva según tipo de deporte practicado

Dada la diversidad de motivos que se encuentran detrás del impulso que conduce a la práctica deportiva, puede resultar sugerente indagar por la posible relación entre motivos concretos y tipos de deporte practicados. La lógica subyacente a esta indagación se basa en una noción preteórica y de sentido común, como es el suponer que es más fácil que los practicantes de un determinado tipo de deporte compartan entre ellos motivaciones concretas, que lo hagan con practicantes de otros tipos de deporte, Así, por ejemplo, cabe suponer que los practicantes de natación recreativa probablemente compartan entre ellos determinados motivos tales como hacer ejercicio físico y mejorar la salud, o que buena parte de los practicantes de artes marciales respondan a motivaciones de competición, mientras que es menos probable lo contrario, esto es, que los practicantes de natación recreativa estén motivados por la competición o que los practicantes de artes marciales lo estén preferentemente por mantener la línea.

Partiendo de estas consideraciones, y aprovechando el elevado tamaño de la muestra de la presente encuesta y las enormes posibilidades analíticas que ofrecen los modernos programas para ordenador de análisis multivariante, hemos procedido a realizar un análisis bivariante entre los motivos de práctica deportiva y los diferentes tipos de deporte. Dada la gran variedad de deportes practicados y a efectos de parsimonia científica, hemos procedido a agrupar los más de cuarenta tipos de deporte que hemos estudiado en el capítulo 4 en nueve grandes tipos: natación recreativa; deportes de pelota; ciclismo recreativo; gimnasia; deportes en la naturaleza; correr; deportes de raqueta; deportes en el agua; y artes marciales. El cruce de ambas variables, esto es, motivos de práctica deportiva y tipo de deporte practicado, ha ofrecido unos resultados de gran interés ya que tal como se observa en los resultados que se presentan en la Tabla 49, la distribución porcentual de motivos para cada tipo de deportes es estadística y significativamente diferentes. En la parte inferior de la tabla 49 se detalla la composición de cada uno de los nueve grandes tipos de deporte que hemos elaborado para el presente análisis.

Tabla 49. Motivos práctica deportiva según deporte practicado, 2005

| Motivos práctica deportiva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Por diversión y pasar el tiempo | 45 | 64 | 57 | 33 | 56 | 46 | 65 | 6 | 52 |

| Por encontrarse con amigos | 20 | 40 | 25 | 15 | 24 | 17 | 33 | 6 | 21 |

| Por hacer ejercicio físico | 63 | 55 | 64 | 68 | 59 | 61 | 64 | 4 | 63 |

| Porque le gusta el deporte | 33 | 45 | 41 | 29 | 36 | 43 | 46 | 1 | 43 |

| Por mantener la línea | 17 | 7 | 13 | 29 | 11 | 18 | 10 | 9 | 20 |

| Evasión (escapar de lo habitual) | 11 | 7 | 13 | 9 | 17 | 10 | 9 | 20 | 8 |

| Por mantener y/o mejorar la salud | 41 | 17 | 32 | 44 | 32 | 36 | 25 | 28 | 35 |

| Porque le gusta competir | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 |

| Otra razón | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |

|

|

997 | 994 | 580 | 887 | 612 | 530 | 383 | 75 | 304 |

1. Natación recreativa

2. Deportes de pelota:

Fútbol campo grande, fútbol sala, futbito, fútbol 7 y fútbol playa, baloncesto, minibasket, voleibol, voley playa y mini-voley, balonmano y balonmano playa, rugby y rugby 7, hockey hierba, hockey hielo y hockey sala

3. Ciclismo recreativo

4. Gimnasia:

Gimnasia de mantenimiento en centro deportivo, gimnasia en casa, aeróbic, rítmica, expresión corporal, gym-jazz, danza, sep, pilates

5. Deportes en la naturaleza:

Montañismo, senderismo, excursionismo, esquí y otros deportes de invierno, pesca, escalada/ espeleología, piragüismo, remo y descensos

6. Correr:

Carrera a pie, atletismo

7. Deportes de raqueta:

Tenis, pádel, tenis mesa, squash, bádminton

8. Deportes en el agua: Actividades subacuáticas (buceo, pesca submarina), vela (navegación,

windsurf), motonáutica, esquí náutico, actividades aeronáuticas (con o sin motor)

9. Artes marciales: Musculación, culturismo y halterofilia, artes marciales (judo, kárate,...), lucha,

defensa personal

Dada la complejidad numérica de la información que contiene la Tabla 49, hemos llevado a cabo, al igual que hemos hecho en capítulos anteriores, un análisis de correspondencias que ha permitido elaborar un mapa perceptual que se presenta en el Gráfico 11. En dicho mapa se puede observar el posicionamiento de cada uno de los nueve tipos de deporte en dos ejes cartesianos en los que el eje de ordenadas viene determinado por la polaridad competición-aventura/evasión, y el eje de abcisas por la polaridad lúdico/social-ejercicio físico/salud. La interpretación que podemos hacer ahora, con estos resultados, del posicionamiento de cada conjunto de prácticas y ejercitaciones físico-deportivas, no puede ser otra cosa que un primer paso en lo que podría ser una línea de investigación y reflexión que merecería ser seguida con marcos teóricos más potentes y específicos que los que venimos utilizando en el presente trabajo, y con datos empíricos más específicos ajustados a dicha línea de investigación.

Las actividades físico-deportivas que hemos subsumido en lo que hemos denominado, de forma genérica, como gimnasia, se sitúan con toda claridad en el extremo del polo ejercicio físico y salud, y en menor medida viene determinado por el polo competición. Otro tipo de deporte fuertemente determinado por el polo ejercicio físico y salud es la natación recreativa, que se complementa más débilmente con el polo aventura y evasión, en lugar de hacerlo con el polo de competición como ocurre con la gimnasia.

Con las artes marciales y con la carrera a pie el componente ejercicio físico y salud es menor que en la gimnasia pero un poco mayor en el componente competición, sobre todo con las artes marciales que son las prácticas deportivas con un componente más fuerte de carácter competitivo.

Los tipos de deportes claramente determinados por motivos de recreación lúdica y relación social son los de balón y raqueta, como no podía ser de otro modo por tratarse de juegos deportivos fuertemente enraizados en las prácticas lúdicas tradicionales de muchas sociedades. Unas prácticas que también están influidas, aunque en menor medida, por la motivación de competición.

Los tres tipos de deportes restantes vienen caracterizados por el polo referente a la aventura y evasión, que de mayor a menor intensidad son los motivos de los practicantes de deportes acuáticos, deportes en la naturaleza y del ciclismo. Motivos estos de aventura y evasión que se complementan, aunque de forma más débil, con las motivaciones de carácter lúdico y social.

De este modo hemos conseguido situar en un marco interpretativo empíricamente fundamentado, las distribuciones de las motivaciones básicas que orientan la práctica de los diferentes deportes. Unas distribuciones cuyo conocimiento puede a su vez abrir nuevas vías de trabajo teórico y planificador en el ámbito de las políticas deportivas y, en general, de la investigación social de los comportamientos deportivos.

Grafico 11. Mapa perceptual del Análisis Factorial de Correspondencias de los motivos por los que se practican los deportes más populares

6.6. Motivos por los que nunca se ha hecho deporte

Ya vimos anteriormente que un amplio segmento de población del 32% nunca ha hecho deporte. Esta población está integrada por un 11% de individuos que nunca han practicado deporte pero que si tuvieran oportunidad les gustaría hacerlo, y por otro 21% que además de no practicarlo no manifiesta intención alguna de hacerlo porque no siente interés por el deporte. Esta diferenciación ya nos está indicando que los motivos que han conducido a tanta población a no haber practicado nunca de forma más o menos regular algún tipo de deporte, tienen que ser muy variados, y así es en efecto como se comprueba con los resultados que se presentan en la Tabla 50.

Tabla 50. Motivos por los que nunca se ha hecho deporte, 2005-2000

| Motivos por los que nunca se ha hecho deporte | 2005 | 2000 |

|---|---|---|

| No tiene tiempo | 43 | 45 |

| No le gusta | 36 | 39 |

| Por la edad | 27 | 32 |

| Por pereza y desgana | 23 | 21 |

| Sale muy cansado del trabajo o del estudio | 16 | 15 |

| Por la salud | 14 | 15 |

| No le enseñaron en la escuela | 6 | 8 |

| No le ve utilidad o beneficios | 5 | 8 |

| No hay instalaciones deportivas cerca | 5 | 5 |

| Otras razones | 5 | 3 |

| No hay instalaciones deportivas adecuadas | 2 | 2 |

| -2.639 | -1.872 |

El socorrido argumento de la falta de tiempo libre es el más citado, el 43%, aunque es utilizado por menos población que en anteriores encuestas, ya que en la encuesta de 1990 era más de la mitad, el 54%, la población que aducía este motivo y en la de 2000 era el 45%. También ha disminuido ligeramente el porcentaje de los que reconocen sencillamente que no les gusta el deporte, ya que del 39% que así se manifestaba en 2000 se ha pasado al 36% en el año 2005.

La proporción de población que cita el motivo de la edad también ha disminuido, el 27% en 2005 y 32% en 2000. Se trata, en su mayoría, de personas de más de 55 años que o bien no tuvieron nunca la oportunidad de hacer deporte o, sencillamente, crecieron en un entorno poco favorecedor de la cultura deportiva.

Tampoco han variado apenas los porcentajes, ya más reducidos, de los que admiten su pereza y desgana, el 23%, que salen cansados del trabajo o de sus estudios, el 16%, o que presentan problemas de salud, el 14%. Se ha reducido ligeramente la proporción de los que afirman que no les enseñaron en la escuela, el 6%, frente al 11% en 1990, y el 8% en 2000, al igual que lo han hecho los que dicen no verle utilidad o beneficios a la práctica deportiva, el 5% en 2005 y el 8% en 2000.

Dado el elevado incremento en la construcción de instalaciones deportivas públicas y privadas en los últimos años, se ha reducido sensiblemente el porcentaje de los que argumentan que no hay instalaciones cerca de su lugar de residencia, el 5%, o que las que hay no son adecuadas, sólo el 2%. Aunque más adelante estudiaremos con mayor detenimiento el uso de las instalaciones deportivas y la problemática que envuelve a esta importante dimensión del sistema deportivo, los resultados anteriores ponen de relieve que al comenzar el siglo XXI el acceso a tales instalaciones ha dejado de ser un elemento fuertemente limitante o condicionante de los hábitos deportivos de la población española.

Más limitante está siendo un aspecto menos material del sistema deportivo pero que si no se diagnostica apropiadamente y no se ponen medios para superarlo, puede conducir a que un amplio segmento de la población, sobre todo de las nuevas generaciones, viva de espaldas a la práctica deportiva. Ya hemos destacado anteriormente el hecho de que la edad es la variable sociodemográfica que mayor efecto discriminador tiene en la distribución de los motivos que han conducido al 21% de la población adulta española a no haber practicado nunca deporte alguno. El resto de las variables sociodemográficas no parecen influir significativamente en los motivos aducidos pero, como decimos, sí lo hace la edad y de una forma concreta y preocupante, ya que son los más jóvenes los que citan en mayor proporción que el resto que el deporte no les gusta. Y aún más, son también los más jóvenes los que citan como motivos de no práctica la pereza y desgana que sienten y que no le ven utilidad.

Para realzar el cambio generacional que parece estar produciéndose en la cultura deportiva de los jóvenes españoles, hemos elaborado la Tabla 51 que recoge la distribución de los motivos de abandono del deporte entre los seis grupos de edad.

Tabla 51. Motivos por los que no se hace deporte según la edad, 2005

| Motivos por los que no hace deporte | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Más de 65 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Por la edad | -- | -- | 3 | 19 | 40 | 65 |

| No le gusta | 43 | 40 | 36 | 37 | 37 | 37 |

| Por la salud | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | 31 |

| No tiene tiempo | 49 | 60 | 65 | 55 | 36 | 18 |

| Por pereza y desgana | 42 | 38 | 28 | 22 | 20 | 13 |

| No le enseñaron en la escuela | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 10 |

| Otras razones | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 |

| Sale muy cansado trabajo/ estudio | 20 | 24 | 24 | 18 | 14 | 6 |

| No le ve utilidad o beneficios | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |

| No hay instalaciones cerca | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 |

| No hay instalaciones adecuadas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

| -818 | -626 | -626 | -398 | -258 | -161 |

El resultado que más llama la atención y que tiene mayor significación sociológica para el argumento que venimos desarrollando, es que el grupo de jóvenes de 15 a 24 años es el que en mayor proporción que el resto aduce los motivos de “no le gusta” y “por pereza y desgana”, como justificación del hecho de no haber practicado deporte supuestamente más allá de las no muy numerosas clases de educación física que son obligatorias en los planes de estudio de carácter escolar. Se trata de un resultado que bien merecería la realización de una investigación en profundidad para poder conocer, con mayor detalle y rigor, factores de carácter estructural y de personalidad que conducen a un grupo relativamente numerosos de jóvenes a desarrollar estilos de vida totalmente alejados de la práctica deportiva.

El resto de los motivos se distribuyen de una manera que se puede considerar previsible, en el sentido de que la edad y la salud son citados en mayor medida según avanza la edad, y que la falta de tiempo, el trabajo y el estudio son motivos mayormente aducidos por grupos de edad intermedios, entre 25 y 55 años, justo en la etapa de la vida individual en que es mayor la dedicación a la vida familiar y al trabajo.

En relación nuevamente con los motivos más frecuentes que citan los jóvenes, es oportuno recordar que en un artículo aparecido en las mismas fechas en que se realizaba el trabajo de campo de la pasada encuesta de 2000, el director de la revista Educación Física y Deportes con mayor y mejor tradición en la enseñanza universitaria de esta materia, APUNTS, describía el sistema de educación física en las escuelas españolas como “excesivamente autoritario, arbitrario y rígido que no ayuda a desarrollar un criterio independiente en los alumnos, lo que genera una pérdida de confianza en sí mismos y bajos niveles de autoestima y, en algunos casos, cierto temor” (Olivera, 2000:3). A tenor de los datos que venimos analizando, podría añadirse que puede provocar el rechazo de la práctica deportiva en muchos jóvenes junto con otras causas sociales, a las que no puede ser ajena la presencia insistente y a veces asfixiante del espectáculo deportivo en los medios de comunicación, y el énfasis en la selección temprana de campeones en un deporte escolar y juvenil muy orientado a la competición, lo que en contrapartida favorece el abandono del deporte por parte de aquellos jóvenes que van quedando excluidos en las diferentes fases del estricto proceso de selección para la competición deportiva.

6.7. El abandono (temporal) del deporte

Con anterioridad ya hemos visto que el 30% de los entrevistados manifiestan estar interesados por el deporte, haberlo practicado con anterioridad pero que en la actualidad habían dejado de practicarlo. Se trata de un porcentaje de población ligeramente superior al encontrado en la encuesta de 2000, en concreto el 27% (ver Tabla 23en el Capítulo 4), lo que pone de manifiesto que se trata de un tipo de comportamiento social que tiene una estabilidad estructural ciertamente consistente. Y es que en una sociedad tan dinámica y móvil como lo es la sociedad española en esta etapa de posmodernidad, las rígidas clasificaciones de practicar/no practicar deporte no son suficientemente flexibles como para describir fielmente el dinamismo que recorre el sistema social de los hábitos deportivos de la población.

Más apropiado resulta introducir la noción de itinerario deportivo en las biografías personales de la población, lo que nos conduce a contemplar el comportamiento deportivo como un proceso en el que las circunstancias ocupacionales y familiares de cada individuo determinan prácticas con diferente intensidad e incluso abandonos, con frecuencia temporales, ya que una vez superadas las circunstancias que condujeron a reducir la práctica deportiva o a abandonarla, se vuelve a practicar con mayor regularidad. De este modo, en cada momento en el tiempo, hay personas que reasumen una práctica deportiva que habían tenido abandonada durante un periodo determinado, del mismo modo que otros individuos dejan de hacer deporte por un motivo u otro como veremos más adelante.

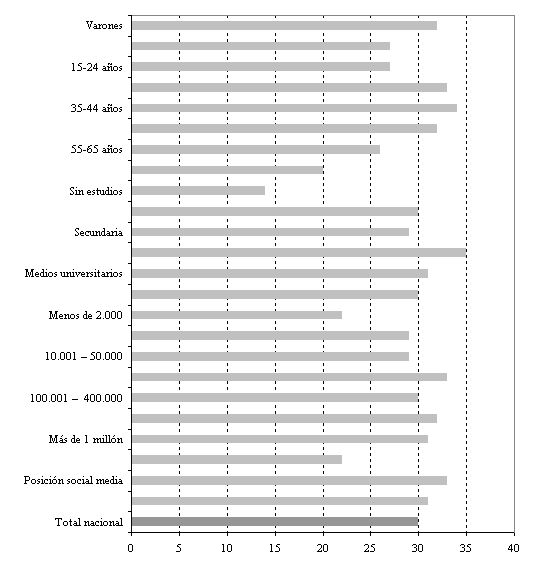

El fenómeno del abandono deportivo no es privativo de un segmento concreto de la población ya que como se comprueba con los datos que se presentan en el gráfico 12, afecta de forma parecida a individuos de diferentes características sociodemográficas.

Gráfico 12. Perfil modal de la población que ha abandonado la práctica deportiva pero siguen interesados en el deporte, 2005

El sexo de los entrevistados no diferencia significativamente el abandono de la práctica deportiva, ya que es algo que declara haber hecho el 32% de los varones y el 27% de las mujeres. Si se presta atención a la edad ocurre algo parecido, ya que incluso en el pequeño segmento de jóvenes de 15 a 24 años reconoce haber abandonado la práctica deportiva el 27%, del mismo modo que así lo ha hecho el 26% de la población de más edad. Entre ambos grupos y en las diferentes cohortes de población admiten haber dejado la práctica deportiva entre el 20% de los mayores de 65 años, y el 34% de la cohorte de 35 a 44 años. Es precisamente este último segmento de población el que registra un mayor abandono deportivo, porque se trata de una etapa de las biografías personales en las que se suele estar ocupado con hijos pequeños y jóvenes, y en la que se está consolidando la carrera profesional y ocupacional, lo que hace más difícil disponer del tiempo libre y de los recursos necesarios para practicar deporte.

Tampoco se trata de un abandono que afecte de forma significativa más a unos estratos sociales que a otros. Si fijamos nuestra atención en el análisis de lo que ocurre con uno de los mejores indicadores de estratificación social, el nivel de estudios, se observa que el porcentaje de los que han abandonado el deporte en la actualidad en el estrato más inferior de los que sólo tienen estudios primarios, es el mismo que corresponde al estrato de los que tienen estudios superiores, el 30%. Entre ambos polos de estratificación, se registran porcentajes un poco más altos de abandono, que son máximos entre los que han estudiado formación profesional, el 35%.

Queda claro, pues, que el abandono deportivo es un fenómeno social ampliamente generalizado, que se explica mejor por las circunstancias personales y familiares de los individuos que por su pertenencia a un grupo o estrato social determinado.

Un abandono que es más frecuente después de haber hecho deporte durante bastantes años, pues tal como se observa en las distribuciones de resultados que se presentan en la Tabla 52, son muy pocos los que han abandonado tras una corta experiencia deportiva.

Tabla 52. Tiempo que dedicó a la práctica deportiva antes de abandonarla, 2005-2000

| Practicó deporte | 2005 | 2000 |

|---|---|---|

| Menos de 1 año | 4 | 4 |

| Entre 1 y 2 años | 12 | 14 |

| Entre 3 y 4 años | 18 | 22 |

| Entre 5 y 6 años | 13 | 12 |

| Más de 6 años | 52 | 48 |

| No contesta | 1 | -- |

| -2.418 | -1.393 |

En efecto, sólo el 4% de los que han dejado de hacer deporte habían practicado con anterioridad menos de un año, mientras que más de la mitad, el 52%, llevaba haciendo deporte más de 6 años cuando decidió dejarlo. Otro 48% había practicado entre 3 y 4 años, y sólo un reducido 12% lo había hecho durante uno o dos años.

Con respecto a la distribución registrada en la encuesta de 2000 no se han producido cambios dignos de consideración, ya que también entonces la mayor parte de los que habían abandonado practicaron anteriormente deporte durante varios años. Lo que nos conduce a suponer que al tratarse en muchos casos de un hábito largamente cultivado, es muy probable que se desee volver a hacer deporte en cuanto las circunstancias que condujeron al abandono hayan cambiado de forma positiva. Y así es en efecto, pues tal como se constata con los datos de la Tabla 53, son más numerosos los que admiten que volverán a practicar deporte que los que no piensan de este modo.

Tabla 53. Disposición para volver a practicar deporte, 2005-2000

| Volverá a practicar | 2005 | 2000 |

|---|---|---|

| Sí, con seguridad | 12 | 11 |

| Probablemente sí | 28 | 31 |

| Ahora no lo sabe | 17 | 18 |

| Probablemente no | 21 | 20 |

| Seguro que no | 21 | 20 |

| No contesta | 1 | -- |

| -2.418 | -1.393 |

Los que están seguros de volver a practicar no son muy numerosos, el 12%, pero sí lo son los que, de forma más cauta, admiten que probablemente sí volverán a hacer deporte, el 28%. Otro grupo de población del 17% reconoce que en los momentos actuales no sabe lo que hará en el futuro, posiblemente porque las circunstancias que condujeron al abandono continúan manteniendo su vigencia. Los muy seguros de no volver a practicar y los que sin ser tan tajantes reconocen que probablemente no volverán a hacerlo, son sendos grupos del 21%.

Los motivos que han conducido al abandono del deporte son muy variados, como corresponde a una decisión más condicionada por factores personales y de tipo familiar que por factores socioestructurales. Con todo, hay motivos que son notablemente más frecuentes que otros como se comprueba con los resultados que se presentan en la Tabla 54.

Tabla 54. Motivos por los que abandonó la práctica deportiva, 2005-2000

| Motivos abandono | 2005 | 2000 |

|---|---|---|

| Salía muy cansado o muy tarde del trabajo | 38 | 37 |

| Por pereza y desgana | 24 | 28 |

| Por la salud | 15 | 18 |

| Por la edad | 15 | 16 |

| Por lesiones | 11 | 8 |

| Los estudios le exigían demasiado | 10 | 12 |

| Falta de apoyo y estímulo | 9 | 8 |

| No tenía instalaciones deportivas cerca | 6 | 8 |

| Por falta de tiempo | 5 | 10 |

| No tenía instalaciones deportivas adecuadas | 4 | 6 |

| Dejó de gustarle hacer deporte | 4 | 3 |

| Por falta de dinero | 3 | 4 |

| Los amigos no hacían deporte | 2 | 4 |

| Se enfadó con el entrenador | 1 | -- |

| Sus padres no le dejaban | 1 | 1 |

| No le gustaba al novio/a | 1 | 1 |

| No le veía utilidad o beneficios | 2 | 1 |

| Se enfadó con los directivos | -- | -- |

| Otras razones | 21 | 12 |

| -2.418 | -1.393 |

El motivo más citado tiene que ver con el tipo de trabajo y sus horarios ya que el 38% declara que salía cansado o tarde del trabajo, lo que le condujo a dejar de hacer deporte . Y es que aun siendo bien cierto que por término medio tiende a acortarse el horario laboral y a incrementarse el tiempo libre, no es menos cierto que amplios segmentos de población trabajadora, sobre todo los que lo hacen en el complejo sector servicios, están muy lejos de disfrutar de la semana laboral de 35 horas que desde hace unos pocos años vienen reclamando los sindicatos europeos como una conquista social.

Quizás a este respecto se esté produciendo en las sociedades avanzadas como la española, otro tipo de polarización o dualidad entre los que tienen horarios bien controlados y con tendencia a acortarse -funcionarios, trabajadores de grandes empresas de fabricación en serie, banca y seguros, por ejemplo-, y aquellos otros que trabajan en sectores con una flexibilidad horaria y de temporada muy amplia y, además, con tendencia a quedar fuera de los convenios sindicales en los que se pactan reducciones horarias -pequeño comercio, servicios personales, hostelería y restauración, turismo, pequeñas y medianas empresas, etc.-. Lógicamente, las personas que se encuentran en esta última situación ocupacional, tienen mayores dificultades para disponer de tiempo libre y de energías para hacer deporte, por más que lo necesiten hacer tanto o más que las que tienen un mayor y mejor control de su tiempo de trabajo y de su tiempo libre. No deja de ser sintomático que con respecto a 2000, se ha incrementado en una unidad porcentual el porcentaje de los que declaran el motivo del cansancio y horario laboral, y siete unidades con respecto a 1990, ya que en esta última década y media, con el crecimiento económico y la mejora del nivel de vida, también se han incrementado los trabajos en los sectores productivos y de servicios más desregularizados.

El segundo motivo más frecuentemente citado tiene en principio una causa actitudinal personal, la pereza o la desgana, pues así lo reconoce el 24%. De nuevo hay que recordar las deficiencias del modelo vigente de educación física y deporte en el sistema educativo, y la premiosa y ubicua presencia del deporte espectáculo, particularmente del fútbol, como factores sociales que pueden provocar más bien rechazo que atracción hacia la sencilla práctica deportiva.

Problemas de salud y de edad, que con frecuencia están relacionados entre sí, son citados por el 15%, porcentaje similar al de 2000. También son similares los porcentajes de los que por motivos de la exigencia de los estudios, o, por lesiones, el 10% y el 11%, respectivamente, dejaron el deporte en 2005 y en 2000.

El resto de los motivos han sido citados por porcentajes inferiores al 10%, y son muy variados: falta de apoyo y estímulo, inexistencia de instalaciones deportivas cercanas o adecuadas, los amigos no hacían deporte, falta de dinero, dejó de gustarle el deporte, no le veía utilidad o beneficios, falta de apoyo familiar, y otros motivos. Se trata de una distribución muy parecida a la que se configuró en la encuesta anterior, lo que revela la amplia diversidad de motivos personales que conducen al abandono, temporal o definitivo, de la práctica deportiva.